Гемоглобин у дождевого червя

Содержание статьи

Кровеносная система дождевого червя: описание, строение и особенности

Кольчатые черви – практически самый крупный вид высших животных, свободно живущих в почве, морской и пресной воде. Этот вид червей имеет более сложную организацию, чем у круглых червей или плоских.

У червей вида кольчатые впервые появляются вторичная полость, высокоорганизованная система кровоснабжения и нервная система.

Дождевой червь: строение

В поперечном разрезе тельце практически круглое. Средняя длина — около 30 см. Разделяется оно на 150-180 члеников, или сегментов. Поясок, находящийся в передней трети тела, выполняет свою функцию в период половой активности (дождевой червь — гермафродит). По бокам члеников находится по четыре жёстких хорошо развитых небольших щетинок. Они способствуют перемещению тела червя в почве.

Цвет тельца красновато-коричневый, причем на брюшке чуть светлее, чем на спине.

Природная необходимость

Система кровообращения есть у всех животных, начиная с вторичнополостных кольчатых червей. Она сформировалась вследствие увеличения жизненной активности (по сравнению, например, с плоскими червями). Жизнь в постоянном движении требует стабильной энергичной работы мышц, что, в свою очередь, вызывает потребность в увеличении клеток поступающего кислорода и питательных веществ, которые доставить может только кровь.

Какая кровеносная система у дождевого червя? Две главных артерии — спинная и в брюшной полости. В каждом членике между артериями проходят закольцованные сосуды. Из них несколько слегка утолщены и покрыты мышечной тканью. В этих сосудах, выполняющих работу сердца, мышцы, сокращаясь, проталкивают кровь в брюшную артерию. Кольцевые «сердца» на выходе в спинную артерию имеют специальные клапаны, не дающие кровотоку пойти в неправильном направлении. Все сосуды разделяются на большую сеть тончайших капилляров. Кислород в них поступает из воздуха, а из кишечника всасываются питательные вещества. Капилляры, находящиеся в мышечных тканях, отдают углекислый газ и продукты распада.

Кровеносная система дождевого червя замкнутая, так как она за все время движения не смешивается с жидкостью полости. Это дает возможность существенно приумножить темп обмена веществ. У животных, не обладающих системой перекачивания крови, теплообмен ниже в два раза.

Кровеносная система дождевого червя

Питательные вещества, которые всосал кишечник при движении червя, распределяются через хорошо сформированную систему кровообращения.

Ее схема достаточно сложная для этого вида животных. Над и под кишечником вдоль всего тела проходят сосуды. Сосуд, проходящий в спине, снабжен мускулатурой. Она, сжимаясь и растягиваясь, волнообразно толкает кровь от задней к передней части тела. В передних члениках (у отдельных видов червей это 7-11, у иных — 7-13) сосуд, идущий по спинке, сообщается с несколькими парами сосудов, проходящих поперечно основным (обычно их 5-7). Кровеносная система дождевого червя этими сосудами имитирует сердечки. Мускулатура у них развита значительно сильнее остальных, поэтому они являются главными во всей системе.

Функциональные особенности

Функции кровеносной системы дождевого червя схожи с функциями гемодинамики позвоночных. Кровь, вышедшая из сердечек, попадает в сосуд, находящийся в брюшной полости. В нем происходит движение к заднему концу тельца червя. По своему пути эта кровь разносит питательные вещества по более мелким сосудам, находящимся в стенках тельца. В период полового созревания кровь поступает и к половым органам.

Строение кровеносной системы дождевого червя таково, что сосуды в каждом органе переходят в мельчайшие капилляры. Кровь из них перетекает в сосуды, расположенные поперек основных, из которых кровь стекает в спинную артерию. Мускулатура есть во всех кровеносных сосудах, даже мельчайших. Это позволяет крови не застаиваться, особенно в периферической части системы кровоснабжения этого типа кольчатых.

Кишечник

В этой части тела червя находится особо густое сплетение капилляров. Они как бы опутывают кишечник. Часть капилляров приносит питательные вещества, другая часть разносит их по всему телу. Мышцы сосудов, окружающих кишечник этого вида кольчатых, не настолько сильны, как спинного сосуда или сердца.

Состав крови

Кровеносная система дождевого червя на просвет красная. Это объясняется тем, что в крови находятся вещества, близкие по своей химической структуре к гемоглобину, входящему в кровяной состав позвоночных. Отличие заключается в том, что эти вещества находятся в плазме (жидкой части кровяного состава) в растворенном виде, а не в кровяных тельцах. Сама кровь дождевого червя – это клетки без цвета, нескольких типов. Они по своему строению схожи с бесцветными клетками, входящими в состав крови позвоночных.

Транспортировка клеток кислорода

Клетки кислорода у позвоночных из органов дыхания переносят гемоглобин. В крови дождевых червей вещество, схожее по составу, тоже приносит кислород всем клеткам тела. Единственное отличие в том, что у червей органов дыхания нет. Они «вдыхают» и «выдыхают» поверхностью тела.

Тонкая защитная пленка (кутикула) и эпителий кожи червя вместе с большой капиллярной сетью кожи гарантируют хорошее поглощение кислорода из воздуха. Капиллярная паутинка настолько велика, что находится даже в эпителии. Отсюда кровь передвигается через стеночные сосуды тела и поперечные сосуды в основные стволовые русла, благодаря чему все тело обогащается кислородом. Красноватый оттенок тела этого вида кольчатых дает именно большая капиллярная сеть стенок.

Здесь нужно учесть, что тончайшая пленка, покрывающая тельце дождевого червя (кутикула), очень легко увлажняется. Поэтому сначала кислород растворяется в каплях воды, которые удерживаются кожным эпителием. Из этого следует, что кожные покровы должны быть всегда увлажненные. Таким образом, становится понятно, что влажность окружающей среды – одно из важных условий для жизни этих животных.

Даже малейшее пересыхание кожи прекращает дыхание. Ибо кровеносная система дождевого червя не приносит клеток кислорода. Не очень долго он может продержаться в таких условиях, используя внутренние запасы воды. Выручают железы, расположенные в коже. Когда ситуация становится действительно острой, дождевой червь начинает утилизацию полостной жидкости, частями выбрызгивая ее из пор, расположенных на спинке.

Пищеварительная и нервная системы

Система пищеварения дождевых червей состоит из передней кишки, средней и задней. В связи с необходимостью жить более активно, пищеварительная система дождевых червей прошла несколько этапов усовершенствования. У пищеварительного аппарата появились отделы, за каждым из которых закрепилась определенная функция.

Основной орган этой системы – кишечная трубка. Она разделяется на ротовую полость, глотку, пищевод, желудок (мускулистое тело), среднюю и заднюю кишки, анальное отверстие.

В пищевод и глотку выходят протоки желёз, которые оказывают влияние на проталкивание пищи. В средней кишке пища обрабатывается химически, и продукты пищеварения всасываются в кровь. Остатки выходят через анальное отверстие.

По всей длине тельца червя, со стороны брюшины, проходит нервная цепочка. Таким образом, каждый членик имеет свои развитые нервные комочки. В передней части нервной цепочки находится кольцевая перемычка, состоящая из двух соединенных узлов. Она называется окологлоточным нервным кольцом. От него расходится сеть нервных окончаний по всему телу.

Пищеварительная, кровеносная и нервная система дождевого червя значительно усложнены, в связи с прогрессом всего вида кольчецов. Поэтому, в сравнении с остальными видами червей, они обладают очень высокой организацией.

Источник

ождевой червь. Класс Oligochaeta. Строение дождевого червя. Размножение дождевого червя.

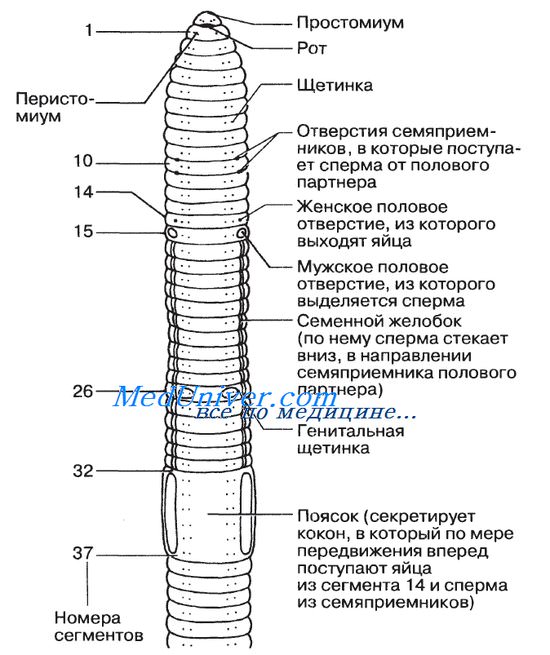

Оглавление темы «Членистоногие. Хордовые.»: Дождевой червь. Класс Oligochaeta. Строение дождевого червя. Размножение дождевого червя.Дождевой червь (Lumbricus terrestris) — животное с длинным цилиндрическим телом, достигающее в длину приблизительно 12—18 см. Передний его конец конусообразный, а задний сплющен в дорсовентральном направлении. И хотя дождевой червь живет на суше, он не смог до конца преодолеть все проблемы, связанные с наземным образом жизни. Спасаясь от высыхания, он живет под землей, прорывая нору во влажной почве, и покидает ее лишь по ночам, отправляясь на поиски пищи или полового партнера. Различия во внешнем строении тела Nereis и дождевого червя обусловлены приспособлением последнего к наземному образу жизни. Тело дождевого червя имеет обтекаемую форму и лишено каких-либо выростов, наличие которых могло бы препятствовать свободному передвижению червя в почве. Простомиум, расположенный над ртом, небольшой и округлый, чувствительных придатков на нем нет. Все сегменты, за исключением первого и последнего, несут по четыре пары щетинок; две из них расположены вент-рально (на брюшной стороне), а две дорсо-латерально. Щетинки дождевого червя выходят из расположенных в стенке тела щитинковых мешков. Они могут втягиваться внутрь или выводиться наружу под действием специальных мышц. Щетинки облегчают передвижение червя по земле. Щетинки используются также и для защиты: цепляясь ими за стенки норы, он прочно удерживается в ней. Самые длинные щетинки, расположенные на сегментах 10—15, 26 и 32—37, используются при копуляции. Еще одна структура, используемая при копуляции, — поясок, расположенный на сегментах 32—37. Эпидермис пояска содержит множество железистых клеток, образующих на спинной и боковых поверхностях некоторое утолщение, напоминающее по форме седло. Поясок участвует в процессах копуляции и формирования кокона.

Ротовое и анальное отверстия дождевого червя расположены на противоположных концах тела. Дождевой червь питается детритом (фрагментами разлагающегося органического материала), который червь заглатывает вместе с почвой. Подавляющая часть поглощенной почвы проходит через кишечник и затем выбрасывается на поверхность почвы в виде характерных кучек. Выделяющаяся через спинные поры дождевого червя целомическая жидкость и слизь, секретируемая железистыми клетками эпидермиса, постоянно увлажняют тонкую кутикулу. В результате предотвращается высыхание кутикулы, облегчается газообмен и создается своего рода смазка, облегчающая передвижение червя в почве. Именно через кутикулу происходит газообмен путем диффузии — процесс, зависимый от наличия в эпидермальном слое разветвленной сети капилляров. Все сегменты дождевого червя, за исключением трех первых и одного последнего, несут по паре нефридиев — канальцев, выполняющих функции выделения и осморегуляции. Они открываются на поверхности тела порами. Репродуктивная система дождевого червя, как и поведение, связанное с размножением, отличается большой сложностью, что, возможно, объясняется наземным образом жизни и необходимостью предохранять от высыхания гаметы и оплодотворенные яйца. Lumbricus гермафродит (т. е. у каждой особи имеются и мужские и женские репродуктивные органы). Контакт дождевых червей друг с другом происходит очень редко, но когда это происходит, спариваться могут две любые особи, поскольку обе они гермафродиты. В результате происходит взаимообмен спермой и оба червя оплодотворяются. Половые органы дождевых червей сосредоточены на переднем конце тела. Внешние признаки, связанные с половым размножением, приведены на рисунке. Спаривание и последующая откладка оплодотворенных яиц — процесс, очень сложный. Спаривающиеся особи располагаются рядом друг с другом во взаимно противоположных направлениях, так что голова одного из партнеров оказывается направленной в сторону хвостового отдела другого и наоборот. — Также рекомендуем «Членистоногие. Тип Arthropoda. Строение членистоногих. Экзоскелет. Кутикула.» |

Источник

Кровеносная система. Функции распределения питательных веществ и кислорода

Распределение питательных веществ, всосанных поверхностью кишечника, осуществляется у дождевых червей при помощи высокоразвитой кровеносной системы. Схема расположения главных сосудов ее следующая (рисунок 12). Вдоль всего тела проходят спинной (над кишечником) и брюшной (под кишечником) сосуды. Спинной сосуд снабжен мускулатурой, которая волнообразными сокращениями гонит кровь от заднего конца тела к переднему. В нескольких передних сегментах (с 7-го по 11-й или, у других видов, с 7-го по 13-й) спинной сосуд сообщается 5 — 7 парами поперечных сосудов с брюшным сосудом. Эти сосуды снабжены особенно сильной мускулатурой и называются сердцами. Они вполне оправдывают это название, так как служат главным аппаратом, обеспечивающим кровообращение. Кровь, поступающая из сердец в брюшной сосуд, движется по направлению к заднему концу тела. По пути она поступает в сосуды, питающие стенку тела, а также в сосуды, идущие к кишечнику, к выделительным органам (рисунок 13), а в соответственных сегментах и к половым органам. Во всех этих частях тела сосуды распадаются на сеть микроскопических капилляров. Из капилляров кровь поступает в поперечные сосуды, которые собирают в конечном счете кровь из всего тела в спинной сосуд.

Имеются и другие продольные и-поперечные сосуды, которые можно видеть на рисунке 12 и 13; на них мы останавливаться не будем. Особое значение имеет густое сплетение мелких сосудов вокруг кишечника (рисунок 13). Сюда поступают питательные вещества, всосанные кишечником, и отсюда они разносятся по всему телу. Заметим, что мускулатурой, хотя и не столь сильно развитой, как в спинном сосуде и сердцах, обладают почти все сосуды, предотвращается возможность застоя крови в периферических частях кровеносной системы.

Кровь у дождевых червей, как уже было отмечено, красная. Этот ее цвет обусловлен наличием вещества, очень близкого к гемоглобину крови позвоночных.

Рисунок. 12. Дождевой червь, вскрытый со сплошной стороны. (Из Н. А. Холодковского).

Однако у червей содержится не в тельцах крови, а растворено в жидкой части крови (кровяной плазме). У дождевых червей имеются в крови только бесцветные клетки нескольких типов, в общем тех же, что и типы бесцветных клеток крови у позвоночных.

Рисунок. 13 Схема кровообращения в сегменте средней части тела дождевого червя на поперечном разрезе. (Из Штольте).

I — спинной сосуд; 2 — спинно-кишечный сосуд; 3 — кольцевой сосуд; 4 — сосуд тифлозоля; 6 — кишечное сплетение; 6 — сосуды нефридия; 7 — брюшной сосуд; 8 — сосуды брюшной нервной цепочки. Черной линией обозначено кишечное сплетение.

Как известно, гемоглобин у позвоночных обеспечивает транспорт кислорода из органов дыхания ко всем живым клеткам тела. Ту же роль играет вещество, сходное с гемоглобином, и у дождевых червей. Однако специальных дыхательных органов у них нет: они дышат всей поверхностью тела. Тонкая кутикула и нежность кожных покровов дождевых червей, а также богатая сеть кожных кровеносных сосудов, хорошо обеспечивают возможность поглощения кислорода из окружающей среды. Но отметим, что кутикула дождевых червей хорошо смачивается водой и кислород, по-видимому, у них должен сначала раствориться и йоде, смачивающей кожные покровы.

Это влечет за собой необходимость сохранения кожи во влажном состоянии. Уже это одно делает ясным, насколько важными для жизни червей являются условия влажности внешней среды. С подсыханием кожи дыхание для них делается невозможным. Однако при попадании в условия недостатка влаги в почве червь может долгое время бороться с этим, используя запасы воды, имеющиеся внутри тела. В этих случаях ему на помощь приходят кожные железы (смотрите страница 15), а в случае острого недостатка влаги он утилизирует для этого полостную жидкость, выбрызгивая ее из спинных пор.

Рисунок. 14. Капилляры в кожном эпителии дождевого червя. (Из Штольте).

1 — аиидермио; 2 — кольцевал мускулатура; 3 — продольная мускулатура.

Поглощение кислорода поверхностью тела облегчается наличием очень богатой сети кровеносных капилляров, проникающих даже в кожный эпителий (рисунок 14) Отсюда кровь через сосуды стенки тела и поперечные сосуды попадает в главные стволы кровяного русла, чем достигается снабжение кислородом всего тела. Красные топа окраски большинства видов дождевых червей определяются именно, наличием богатой сети кожных кровеносных сосудов.

Все это создает возможность жизни червей в условиях очень пониженного содержания кислорода.

В этом отношении они приближаются к некоторым из своих отдаленных пресноводных родичей — червям-трубочникам (Ти- bifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri и др.), которые, обитая в глубоком илу, могут выносить почти полное отсутствие кислорода. Относительно дождевых червей есть наблюдения, что они могут жить при содержании кислорода в окружающем их воздушном пространстве, равном 2.5% (как известно, обычно в воздухе его содержится 21/о). Даже при наличии 0.4% кислорода в воздухе черви могут поглотить половину количества кислорода, необходимого им для поддержания жизни, и могут находиться в этих условиях довольно долго. Кроме того, попав в бескислородную среду, черви могут переключаться на особый тип обмена веществ, в котором источником энергии для жизненных процессов служат не реакции окисления (для которых и нужен кислород), а распад крахмало подобного вещества — гликогена, который совершается и в бескислородной среде. Однако запасы гликогена у червей не особенно велики, и, кроме того, при этом способе обмена веществ выделяются кислоты, вредно действующие на организм червей.

Находясь под водой, черви столь же хорошо могут поглощать кислород, как и в воздушной среде. Известно, что они могут жить в воде месяцами при наличии нужного им минимума кислорода н других необходимых для них условий. Этот факт имеет большое значение для понимания многих явлений из жизни дождевых червей.

1 Это вещество получило название «гемокруорнн».

Также рекомендуем прочитать:

- Eisenia veneta — Венецианская — вид дождевых червей

- Враги и паразиты — дождевых червей

- Выращивание дождевых червей для корма цыплят. (способ М. М. Исаковой — Кео)

- Кишечник и питание — дождевых червей

- Методы вскрытия — дождевых червей

- Мускулатура и движение. Полость телa — дождевых червей

- Нервная система и органы чувств. Рефлексы — дождевых червей

- Органы внутренней секреции — дождевых червей

- Органы выделения. Поглощение и выделение воды — дождевых червей

- Органы размножения — дождевых червей

- Польза и вред — дождевых червей

- Способы сбора и консервированиия — дождевых червей

- Строение тела и главные жизненные отправления дождевых червей — общие замечания. наружные признаки

- Влияние внешних условий на интенсивность образования выбросов дождевых червей на поверхность почвы

- Влияние дождевых червей на перемешивание земли и вынос ее на поверхность

Источник