Гемоглобин в тканях газообмен

Содержание статьи

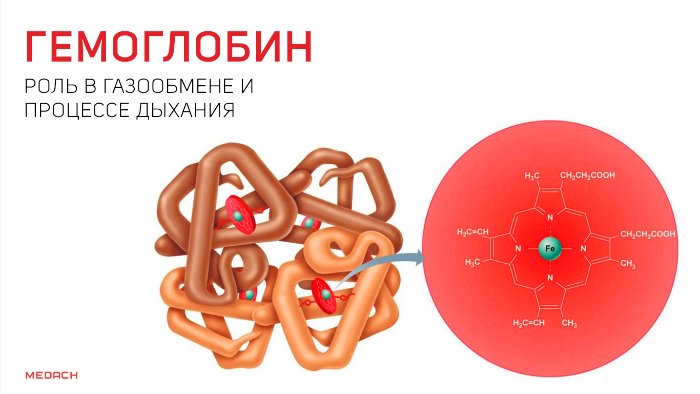

Гемоглобин: роль в газообмене и процессе дыхания

Одним из самых сложных процессов, что происходят в организме человека, несомненно, является дыхание. И сложность эта не только в танце легких, благодаря которому человек получает кислород, но и в процессах, с помощью которых этот кислород проникает дальше, в ткани, где превращается в углекислый газ, что отправляется в обратное путешествие. О данных процессах и пойдет речь далее.

Итак, приступим. Человек делает вдох, иии… Далеко не весь кислород поступает в легкие, а затем и в кровь. Часть вдыхаемого воздуха остается в так называемом мертвом пространстве. Мертвое пространство, в свою очередь, делится на анатомическое (дыхательные пути), в котором остается около 30 % вдыхаемого воздуха, и функциональное (вентилируемые, но по каким-то причинам не перфузируемые альвеолы).

Ухудшение альвеолярного газообмена может происходить при неглубоком и частом дыхании (причиной может стать перелом ребер, паралич дыхательной мускулатуры различного генеза и др.), а также при увеличении мертвого пространства, вызванном разнообразными причинами (нарушение перфузии альвеол в результате воспалительных заболеваний легких, удаление доли или целого легкого и др.), при снижении скорости кровотока по альвеолярным капиллярам (ТЭЛА, инфаркт легкого), при наличии диффузионного барьера (отек легких) и в результате ослабления альвеолярной вентиляции при обтурации просвета бронха. Газообмен между легкими и кровью происходит путем диффузии в соответствии с законом Фика. В легочных капиллярах она происходит за счет разности парциальных давлений в альвеолах и эритроцитах.

В альвеолах парциальное давление кислорода значительно превышает таковое для углекислого газа и составляет примерно 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) и 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) соответственно. Альвеолы омываются приносимой легочными артериями венозной кровью, в которой соотношение парциальных давлений этих двух газов обратно пропорционально и составляет приблизительно 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) для кислорода и 6,1 кПа (46 мм рт. ст.) для углекислого газа. В среднем разница парциальных давлений составляет около 8 кПа (60 мм рт. ст.) для кислорода и около 0,8 кПа для углекислого газа.

Как уже было сказано выше, кислород путем диффузии проникает в кровь легочных капилляров. Диффузионное расстояние для кислорода при этом составляет 1–2 мкм, то есть именно на такое расстояние он проникает внутрь капилляра. Обмен крови в легочном капилляре происходит примерно за 0,75 секунды, но этого времени хватает на то, чтобы парциальные давления в альвеолах и в крови пришли в равновесие.

Кровь, в которой показатели парциального давления для кислорода и углекислого газа примерно равны таковым в альвеолах, называется артериализированной. Однако за счет наличия в легких артериовенозных шунтов и притока венозной крови из бронхиальных вен такой она остается недолго. В результате парциальное давление кислорода в аорте составляет примерно 12,0 кПа (как уже было сказано выше, парциальное давление в артериализированной крови равно таковому в альвеолах и составляет 13,3 кПа), а давление углекислого газа меняется незначительно и не приводит к затруднению его диффузии из крови в альвеолы.

Но кислород непосредственно в ткани попадает лишь в крайне незначительных количествах: для свободного перемещения по организму ему необходим транспортер. Эту функцию выполняет содержащийся в эритроцитах белок — гемоглобин. Гемоглобин существует в оксигенированной и неоксигенированной формах. В дезокси-гемоглобине железо находится на уровне порфиринового кольца и стабилизируется электростатическими силами, что обеспечивает поддержание всей структуры. Появившись, кислород начинает «тянуть» за железо, которое переносится на проксимальный гистидин на другом конце полипептидной цепи и меняет структуру всего протеина.

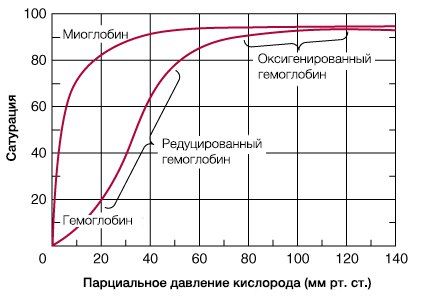

В результате гемоглобин переходит в оксигенированную форму, альфа- и бета-цепи при этом поворачиваются относительно друг друга на 15 градусов, облегчая присоединение остальных молекул кислорода. В итоге каждый из четырех содержащихся в нем атомов двухвалентного железа обратимо связывается с молекулой кислорода, что превращает молекулу гемоглобина в оксигемоглобин. По сравнению с миоглобином гемоглобин имеет низкое сродство к кислороду, однако оно не статично. Так, миоглобин может связывать кислород только одним участком, поэтому кривая его связывания — гипербола. Кривая связывания гемоглобина с кислородом имеет S-образную форму, демонстрируя, что при его связывании с первой молекулой кислорода гемоглобин имеет очень низкое сродство к кислороду, но при связывании последующих молекул кислорода сродство остальных его субъединиц к нему значительно увеличивается и в конечном счете повышается примерно в 500 раз.

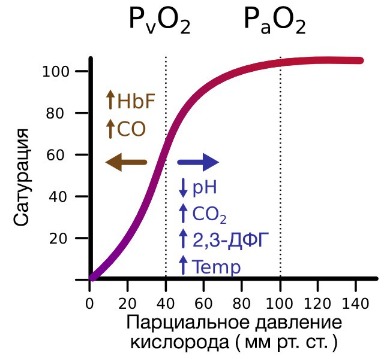

При этом альфа-цепи связывают кислород легче, чем бета-цепи. Этот процесс назван кооперативным взаимодействием. По мере снижения парциального давления кислорода в крови происходит его высвобождение из гемоглобина и поступление в ткани. Например, парциальное давление кислорода в работающих мышцах составляет всего 26 мм рт. ст, и при прохождении эритроцитов через капилляры, кровоснабжающие мышцы, происходит высвобождение и поступление в мышечные клетки примерно ⅓ всего переносимого гемоглобином кислорода. При повышении температуры тела также возрастает потребность в кислороде, что, в свою очередь, стимулирует высвобождение и поступление его в ткани. При снижении температуры, напротив, развивается гипоксия тканей, способствующая компенсаторному увеличению сродства гемоглобина к кислороду.

Гемоглобин также осуществляет перенос от тканей к легким продуктов тканевого дыхания — углекислого газа и ионов водорода. В ходе окислительных процессов в клетке выделяется углекислый газ, в результате гидратации которого образуются ионы водорода, что, в свою очередь, приводит к снижению рН. Давно известно, что снижение рН и повышение концентрации углекислого газа в крови оказывает сильное влияние на способность гемоглобина связывать кислород.

В периферических сосудах показатели рН низкие, и по мере связывания гемоглобина с ионами водорода и углекислым газом происходит снижение его сродства к кислороду. Это влияние величины рН и концентрации углекислого газа на способность гемоглобина связывать кислород называют эффектом Бора.

Обратная ситуация имеет место в альвеолярных капиллярах, где присоединение кислорода к гемоглобину превращает тот в более сильную кислоту.

При этом сродство гемоглобина к углекислому газу снижается, а повышение кислотности гемоглобина приводит к высвобождению излишка ионов водорода и образованию в крови из бикарбоната угольной кислоты, которая затем распадается на воду и углекислый газ. В обоих случаях углекислый газ из крови поступает в альвеолы, а затем в атмосферу. Данный процесс назван эффектом Холдейна. Стоит отметить, что важную роль в образовании углекислого газа в эритроцитах играет ион хлора, поступающий в плазму крови в обмен на бикарбонат при участии белка-переносчика АЕ1. Данный процесс в англоязычной литературе получил название «Chloride shift» или «перенос Хамбургера».

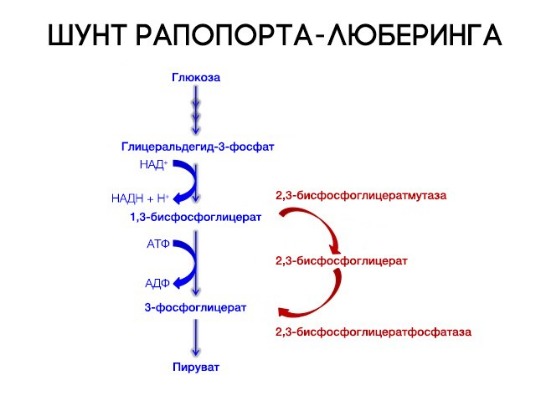

На сродство гемоглобина к кислороду оказывает влияние и присутствующее в эритроцитах вещество, получившее название 2,3-бисфосфоглицерат (БФГ). Его образование — своего рода побочная реакция анаэробного гликолиза, происходящего в эритроцитах в ходе ферментативного превращения глюкозы в пируват под действием фермента бифосфоглицератмутазы. БФГ способен самостоятельно связываться с неоксигенированной формой гемоглобина, образуя солевой мостик между двумя его бета-субъединицами и снижая сродство к кислороду.

При этом гемоглобин способен связать только одну молекулу БФГ, а при присоединении кислорода БФГ вытесняется из полости. В обычных условиях в эритроцитах крови содержится достаточно большое количество БФГ, которое может увеличиваться в условиях гипоксии (например, у дайверов при погружении на глубину), а также при восхождении на большую высоту. В первые часы подъема концентрация БФГ в эритроцитах будет возрастать, а сродство кислороду снижаться. Но на большой высоте парциальное давление будет значительно ниже такового на уровне моря, а значит, оно снизится и в тканях. При этом БФГ будет облегчать передачу кислорода от гемоглобина к тканям.

Некоторые вещества способны прочно связываться с гемоглобином или же вовсе менять его структуру. Одним из них является угарный газ, чье сродство к гемоглобину в 200 раз превышает таковое для кислорода. Отравления угарным газом часто происходят в помещениях с печным отоплением, при пожарах и авариях на производстве. Со временем кислород вытесняет угарный газ из гемоглобина, и в легких случаях пациенты помещаются под наблюдение и получают ингаляции с увлажненным кислородом. Необходимой мерой при тяжелых отравлениях угарным газом является переливание эритроцитарной массы.

К веществам, способным изменять структуру гемоглобина, относятся метгемоглобинобразователи — соединения, способные окислять двухвалентное железо в геме до трехвалентного. К ним относятся нитриты, нитраты, некоторые местные анестетики, аминофенолы, хлораты, примахин и некоторые сульфаниламиды. Состояние, характеризующееся появлением в крови окисленного гемоглобина, называют метгемоглобинемией. При высокой метгемоглобинемии капля крови, помещенная на фильтровальную бумагу, имеет характерный коричневый цвет, а при пропускании кислорода через пробирку с такой кровью ее цвет не меняется. Метгемоглобинемия выше 70 % от общего содержания гемоглобина часто приводит к гибели пациента еще до момента постановки диагноза.

Источники:

- Harrison’s hematology and oncology Longo, Dan L (Dan Louis), Third edition. New York : McGraw-Hill Education Medical, 2017.

- Наглядная физиология, С. Зильбернагль, А. Деспопулос, 2013.

- Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х т. Т. 1. /Д. Нельсон, М. Кокс ; Пер. с англ.-М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2011.- 694 с.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

96.Дыхательная функция крови. Молекулярные механизмы газообмена в легких и тканях. Факторы, влияющие на насыщение гемоглобина кислородом. Карбоксигемоглобин, метгемоглобин.

Процесс

дыхания подразделяется на 3 главных

этапа: внешнее

дыхание — перенос газов из внешней

среды к альвеолам и обратно; транспортная

(дыхательная) функция крови — перенос

газов от альвеол к клеточным мембранам

и обратно; тканевое дыхание, слагающееся

из процессов потребления О2 и выделения

СО2 клетками. Патологический процесс

может вызвать те или иные нарушения

внешнего дыхания. Для их характеристики

важно определение легочных объемов и

емкостей.

Все

показатели внешнего дыхания регистрируются

у человека в положении лежа в условиях

основного обмена. Норма легочного объема

изменяется с возрастом.

При

оценке внешнего дыхания важно осуществлять

динамический контроль за газовым

составом выдыхаемого воздуха. Использование

классической манометрической методики

Холдена, хотя и дает интересные данные,

требует длительного времени и показывает

лишь суммарные результаты.

В

последние годы для экспресс-исследований

газового состава разработаны более

точные приборы — масс-спектрографы.

Непрерывная запись изменений газового

состава на вдохе и выдохе делает этот

прибор ценным при исследовании процессов,

связанных с диффузией газов.

В

условиях покоя человек потребляет

200—250 мл О2/л. Физическая нагрузка

значительно увеличивает это потребление.

При напряженной мышечной работе

потребность в О2 возрастает в 15—20 раз.

Легко рассчитать, что взросши человек

в условиях покоя потребляет за сутки

около 360 л или 16 моль О2.

В

условиях покоя на каждые 250 мл О2 выделяется

200 мл СО2. Соотношение СО2:О2— дыхательный

коэффициент — может указывать на

характер окисляемого субстрата. Так,

при сгорании углеводов дыхательный

коэффициент составляет 1,0; белков —0,80;

жиров — 0,70. Из указанных 16 моль О2

потребляют: головной мозг — 4 моль,

печень — 3 моль, кожа—1 моль; сами легкие

в процессе функционирования потребляют

10—20% всего О2, поступающего в организм.

Потребление

О2 отдельными органами может резко

увеличиваться при патологических

состояниях, например, после кровопотери

— в 8—10 раз.

Газообмен

в легких и тканях

Содержание

газов во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе

неодинаково. Во вдыхаемом воздухе

содержится почти 21% кислорода, около

79% азота, примерно 0,03% углекислого газа,

небольшое количество водяных паров и

инертных газов. В выдыхаемом — 16%

кислорода, 4% углекислого газа, увеличивается

содержание паров, количество азота и

инертных газов остается неизменным.

Газообмен

в легких и тканях

Кровь,

которая течет к легким от сердца

(венозная), содержит мало кислорода и

много углекислого газа; воздух в

альвеолах, наоборот, содержит много

кислорода и меньше углекислого газа.

Вследствие этого через стенки альвеол

и капилляров происходит двусторонняя

диффузия —. кислород переходит в кровь,

а углекислый газ поступает из крови в

альвеолы. В крови кислород проникает в

эритроциты и соединяется с гемоглобином.

Кровь, насыщенная кислородом, становится

артериальной и по легочным венам

поступает в левое предсердие.

У

человека обмен газами завершается в

несколько секунд, пока кровь проходит

через альвеолы легких. Это возможно

благодаря огромной поверхности легких,

сообщающейся с внешней средой. Общая

поверхность альвеол составляет свыше

90 м3.

Обмен

газов в тканях осуществляется в

капиллярах. Через их тонкие стенки

кислород поступает из крови в тканевую

жидкость и затем в клетки, а углекислота

из тканей переходит в кровь. Концентрация

кислорода в крови больше, чем в клетках,

поэтому он легко диффундирует в них.

Концентрация

углекислого газа в тканях, где он

собирается, выше, чем в крови. Поэтому

он переходит в кровь, где связывается

химическими соединениями плазмы и

отчасти с гемоглобином, транспортируется

кровью в легкие и выделяется в атмосферу.

Перенос

кислорода кровью

Сущность

дыхательной функции

крови состоит

в доставке кислорода от

легких к тканям и углекислого

газа от тканей к

легким (табл. 17.4).

Кровь осуществляет

дыхательную функцию прежде всего

благодаря наличию в ней гемоглобина.

Физиологическая функция гемоглобина как

переносчика кислорода основана

на способности обратимо связывать кислород.

Поэтому в легочных капиллярах происходит

насыщение кровикислородом,

а в тканевых капиллярах, где

парциальное давление кислорода резко

снижено, осуществляется отдача кислорода тканям.

Итак,

функцию

переносчика кислорода в организме выполняет гемоглобин.

Напомним, что молекула гемоглобина построена

из 4 субъединиц (полипептидных цепей),

каждая из которых связана с гемом (см.

главу 2). Следовательно, молекула гемоглобина имеет

4 гема,

к которым может присоединяться кислород,

при этом гемоглобин переходит

в оксигемо-глобин.

Гемоглобин человека

содержит 0,335% железа.

Каждый грамм-атом железа (55,84

г) в составе гемоглобина при

полном насыщении кислородомсвязывает

1 грамм-молекулу кислорода (22400

мл).

Ход

кривой

насыщения гемоглобина кислородом или диссоциации оксигемоглобина зависит

от ряда факторов. Сродство гемоглобина к кислороду в

первую очередь связано с рН. Чем ниже

рН, тем меньше

способность гемоглобина связывать кислород и

тем выше Р50. В тканевых капиллярах рН

ниже (поступает большое количество

СО2), в связи с чем гемоглобин легко

отдает кислород.

В легких СО2 выделяется, рН повышается

и гемоглобинактивно

присоединяет кислород.

Способность гемоглобина связывать кислород зависит

также от температуры.

Чем выше температура (в тканях температура выше,

чем в легких), тем меньше

сродство гемоглобина к кислороду.

Напротив, снижение температуры вызывает

обратные явления.

Количество гемоглобина в крови,

а также в какой-то мере его способность

связывать кислород (характер

кривой диссоциации оксигемоглобина)

несколько меняются с возрастом. Например,

у новорожденных содержание гемоглобина доходит

до 20–21% (вместо обычных для взрослого

13–16%). У человека имеется несколько гемоглобинов,

которые образуются в различном количестве

в разные стадии онтогенеза и

различаются по своему сродству

к кислороду.

Карбгемоглобин –

соединение очень нестойкое и чрезвычайно

быстро диссоциирует в легочных капиллярах

с отщеплением СО2

Метгемоглобин —

производное гемоглобина, в котором

железо окислено (трехвалентно).

Метгемоглобин не способен переносить

кислород. Образуется в организме при

некоторых видах отравлений.

Гемоглобинопатия —

наследственное или врождённое изменение

или нарушение структуры белка гемоглобина,

обычно приводящее к клинически или

лабораторно наблюдаемым изменениям в

его кислород-транспортирующей функции

либо в строении и функции эритроцитов.

К

наиболее часто встречающимся и известным

гемоглобинопатиям относятся серповидно-клеточная

анемия, бета-талассемия, персистенция

фетального гемоглобина.

Гемоглобинопатии

классифицируются на качественные и

количественные.

Соседние файлы в папке экз

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Какую роль в организме играет гемоглобин и что значит, если он повышен или понижен?

Цифры напротив символа Hb, или гемоглобина, в бланке с результатами общего анализа крови могут раскрыть врачу причины низкого давления, головокружения, судорог ног пациента, а также оповестить о надвигающихся серьезных угрозах. Своевременное выявление отклонений и приведение концентрации гемоглобина в норму позволит избежать серьезных проблем со здоровьем. Речь идет о снижении рисков инфарктов и инсультов у людей в возрасте, патологий развития детей, ухудшения состояния матери и плода во время беременности.

Что такое гемоглобин и каковы его функции

Гемоглобин (Hb) — сложный железосодержащий белок, содержащийся в эритроцитах (красных кровяных тельцах) крови и частично присутствующий в свободном виде в плазме. Именно он осуществляет перенос кислорода от легких к клеткам и углекислого газа — в обратном направлении. Если говорить образно, то эритроцит — это своеобразное грузовое судно, курсирующее по кровяному руслу, а молекулы гемоглобина — контейнеры, в которых транспортируется кислород и углекислый газ. В норме один эритроцит вмещает порядка 400 млн молекул гемоглобина.

Участие в газообмене — важнейшая, но не единственная функция «кровяных шаров» (от греч. haima — «кровь» + лат. globus — «шар»). Благодаря своим уникальным химическим свойствам гемоглобин является ключевым элементом буферной системы крови, поддерживающим кислотно-щелочной баланс в организме. Hb связывает и выводит на клеточном уровне кислые соединения (препятствует ацидозу — закислению тканей и крови). А в легких, куда он поступает в форме карбгемоглобина (HbCO2), за счет синтеза углекислоты предотвращает противоположный процесс — защелачивание крови, или алкалоз[1].

Производная Hb — метгемоглобин (HbOH) — обладает еще одним полезным свойством: прочно связывать синильную кислоту и другие токсичные вещества. Таким образом, железосодержащий белок принимает удар на себя и снижает степень отравления организма[2].

Итак, гемоглобин крайне важный элемент жизнедеятельности и патологическое уменьшение его концентрации (анемия или малокровие) может спровоцировать в лучшем случае ломкость ногтей и волос, сухость и шелушение кожи, мышечные судороги, тошноту и рвоту, головокружение. Острая же форма анемии вызывает кислородное голодание клеток, приводящее к обморокам, галлюцинациям и фатальным последствиям — гипоксии мозга, атрофии нервных клеток, параличу дыхательной системы.

Как должно быть в норме

Уровень гемоглобина в нашей крови может несколько увеличиваться и уменьшаться по естественным причинам. Обновление гемоглобина связано с жизненным циклом эритроцита, к которому он прикреплен. Так, примерно каждые 120 дней часть молекул гемоглобина вместе с эритроцитами отправляется в печень — на расщепление и после вновь синтезируется, присоединяясь к свободному эритроциту[3].

Количество гемоглобина зависит от возраста и пола, меняется в процессе вынашивания и рождения ребенка[4].

На гемоглобин также оказывают влияние специфические условия труда или проживания (например, повышенные показатели бывают у пилотов и жителей гористой местности), приверженность вегетарианству и донорство (эти факторы, напротив, снижают гемоглобин)[5].

Согласно рекомендациям ВОЗ[6], нормой гемоглобина считается:

- для детей от полугода до 5 лет — 110 г/л и выше;

- для детей 5–11 лет — 115 г/л и больше;

- для детей 12–14 лет, а также девушек и женщин (15 лет и старше) — 120 г/л и выше;

- для мужчин (15 лет и старше) — 130–160 г/л.

Беременным женщинам, обеспечивающим минералами (в том числе железом) себя и малыша, важно следить, чтобы уровень гемоглобина не падал ниже 110 г/л. Отметим, что, по данным ВОЗ, железодефицитная анемия (ЖДА) диагностируется у 38,2% беременных на планете[7]. Дефицит молекул гемоглобина может возникнуть после 20-й недели «интересного положения»: из-за увеличения объема циркулирующей крови, растущих потребностей плода, уменьшения поступления и всасывания железа вследствие токсикоза и расстройств ЖКТ. В это время женщину может мучить слабость, головокружение, одышка даже при непродолжительной ходьбе, судороги нижних конечностей. Опасное следствие острых форм ЖДА — преждевременные роды, задержки в развитии плода.

Кстати, необычные вкусовые запросы беременных (вплоть до анекдотичных, таких как салат из жареной клубники и селедки) порой тоже связаны с потребностью в железе для синтеза гемоглобина. Роды, сопровождающиеся потерей крови, ведут к дополнительному понижению гемоглобина. В целом от зачатия до появления ребенка на свет организм женщины утрачивает порядка 700 мг железа, еще 200 мг — за период лактации[8]. На восстановление запасов требуется не менее трех лет.

Виды анализов на гемоглобин

Подсчет числа молекул гемоглобина производится при общем анализе крови. Помимо количества белка (строка Hb), в бланке анализа могут указать MCH/MCHC, что соответствует среднему содержанию/концентрации гемоглобина в эритроците. Это уточнение позволяет подсчитать полезный железопротеин и исключить из расчета аномальные, нестабильные формы гемоглобина, не способные переносить кислород.

Для измерения гемоглобина во внелабораторных условиях — в машинах скорой помощи или при проведении профилактических выездных осмотров — применяются специальные гемоглобинометры. Это портативные приборы, в которые помещается кровь с реагентом для фотометрического автоматического определения количества гемоглобина.

Для массового тестирования на анемию в странах третьего мира ВОЗ разработала малозатратный колорометрический метод исследования. При колориметрии каплю крови наносят на специальную хроматографическую бумагу и сопоставляют ее со шкалой цветов, соответствующих разным показателям гемоглобина с шагом 20 г/л[9].

Уровень гликированного гемоглобина определяется и при биохимическом анализе венозной крови. Цель исследования в данном случае — определение глюкозы в крови, которая образует прочное соединение с гемоглобином и лишает его возможности транспортировать кислород. Показатель важен для диагностики сахарного диабета и оценки эффективности его лечения.

Чем опасен повышенный гемоглобин в крови

Высокий гемоглобин может быть вызван объективной нехваткой кислорода, стимулирующей организм на увеличенное производство этого белка крови. Подобная патология часто фиксируется у экипажей воздушных судов и часто летающих пассажиров, жителей высокогорья, альпинистов, горнолыжников. В силу большей потребности в кислороде повышенный уровень гемоглобина свойственен профессиональным спортсменам, преимущественно лыжникам, легкоатлетам, борцам, тяжелоатлетам. Это физиологический механизм компенсации, не вызывающий никаких медицинских опасений (кавказское долголетие — яркий тому пример).

Повысить гемоглобин может и пагубная привычка: во время курения человек вдыхает меньше кислорода, чем требуется, и организм реагирует на это выработкой дополнительного гемоглобина.

К сожалению, повышенный гемоглобин может указывать и на патологии системы кроветворения: эритроцитоз, рак крови, обезвоживание организма, порок сердца и легочно-сердечную недостаточность, а также на непроходимость кишечника[10].

Увеличенное количество гликированного гемоглобина отмечается при сахарном диабете: часть молекул Hb «перетягивает» на себя глюкозу, и для нормального дыхания требуются добавочные кислородные «контейнеры»[11].

Повышенный свободный гемоглобин в плазме фиксируется и при ожоговых поражениях вследствие разрушения эритроцитов с высвобождением из них гемоглобина[12].

Опасность высокого гемоглобина (+20 г/л от нормы и более) заключается в сгущении и увеличении вязкости крови, приводящему к образованию тромбов. Тромбы, в свою очередь, могут вызвать инсульт, инфаркт, кровотечение в ЖКТ или венозный тромбоз[13].

Гемоглобин ниже нормы: что это значит и к чему приводит

Железо — один из самых распространенных и легко добываемых химических элементов на Земле. При этом, как ни парадоксально, от дефицита железа в организме страдает больше людей, чем от какого-либо другого нарушения здоровья[14]. В группе риска население из низких социальных слоев, не получающее достаточного количества железа из продуктов питания, женщины репродуктивного возраста и дети, то есть люди, у которых «приход» элемента меньше «расхода».

Причиной низкого уровня гемоглобина (минус 20 г/л от нормы и более) зачастую являются скудное или несбалансированное питание — недостаточное поступление железа и меди, витаминов A, С и группы B или употребление железосодержащей пищи совместно с цинком, магнием, хромом или кальцием, которые не позволяют Fe усваиваться[15].

Низкие показатели могут наблюдаться у вегетарианцев, т.к. негемовое железо из растительной пищи усваивается намного хуже, чем гемовое, источником которого служат продукты животного происхождения[16].

Смежная причина — наличие кишечных паразитов, которые перехватывают поступающие микроэлементы и витамины. Усвоению железа могут также мешать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Заметное снижение уровня гемоглобина сопровождает кровопотери, вызванные ранениями, оперативным вмешательством, менструацией, кровотечениями, возникающими во время родов и абортов, а также при донации крови и ее компонентов.

На уровень гемоглобина влияют и скрытые кровопотери при патологии ЖКТ (язвы желудка и ДКП), варикозе, миомах и кистах органов женской половой системы, кровоточивость десен.

Причины снижения гемоглобина, возникающие во время беременности и лактации, а также осложнения, к которым они могут привести, мы рассмотрели выше. Длительный железодефицит у мужчин, детей и небеременных женщин имеют сходную симптоматику: ухудшение состояния кожи, ногтей и волос, головокружение, обмороки, онемение рук и ног, беспричинная слабость.

Кислородное голодание вследствие недостатка гемоглобина может привести к ухудшению памяти, замедлению нервных реакций, в запущенной форме — к атрофии клеток мозга и других органов и систем организма.

Усиленное кровообращение (более частый прогон гемоглобина от легких к тканям и обратно) чревато проблемами с сердцем и сосудами: кардиомиопатией и развитием сердечной недостаточности.

Низкий гемоглобин негативно отражается на буферной функции: это значит, что закисление крови подрывает иммунную защиту организма, снижает сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям.

Наиболее уязвимы перед анемией дети и подростки. Острый дефицит жизненно важного минерала может сказаться на их умственном и физическом развитии[17].

Гемоглобин — незаменимый участник жизнедеятельности, на который возложены важнейшие функции: перенос кислорода и углекислого газа, сохранение кислотно-щелочного баланса, противостояние ядам. Еще одна функция — сигнальная — помогает по отклонению уровня гемоглобина от нормы выявить риски развития патологий и принять контрмеры. Таким образом, контроль и оперативная коррекция уровня гемоглобина — не прихоть врачей, а действенный способ сохранить здоровье.

Источник