Холестерин в плевральном выпоте

Содержание статьи

Хилоторакс — скопление хилуса в плевральной полости

Хилотораксом называют скопление хилуса в плевральной полости, что отличает это состояние от скопления гноя (пиоторакс) или воздуха (пневмоторакс).

Хилоторакс развивается, когда хилус, жидкость с высокой концентрацией хиломикронов и лимфы, выходит из системы грудного протока-цистерны в плевральное пространство. Хилоторакс довольно редко встречается у собак и кошек, обычно развивается вторично на фоне других состояний или заболеваний и может плохо поддаваться лечению. Классически хилезный выпот имеет вид молочно-белой жидкости, которая не становится прозрачной после центрифугирования. Псевдохилезный выпот также имеет молочно-белый цвет, макроскопически напоминает хилезный выпот и обычно связан с хроническими воспалительными заболеваниями органов грудной полости. Псевдохилезный выпот не содержит хиломикронов, становится прозрачным после центрифугирования и содержит холестерин и белково-лецитиновые соединения, при этом концентрация холестерина в нем выше, чем в сыворотке.

Патологическая физиология

Пищевые липиды, включая триглицериды, холестерин и фосфолипиды, претерпевают четыре основных стадии превращения в ходе усвоения.

На первой стадии (эмульгирование) липиды расщепляются на более мелкие капли. Эмульгирование начинается в желудке и продолжается в тонком кишечнике. В желудке липидные шарики активно дробятся на более мелкие капельки, легко проникающие в 12-перстную кишку. Они, попадая в тонкий кишечник, покрываются желчными кислотами, снижающими поверхностное натяжение липидов, дополнительно уменьшая размер эмульсионных частиц.

Вторая стадия (гидролиз) происходит в тощей кишке. Ферменты поджелудочной железы, такие как липаза, колипаза, холестеринэстераза и фосфолипаза, расщепляют липиды в составе эмульсионных капель на неэтерифицированные жирные кислоты, моноглицериды, холестерин и лизофосфолипиды.

На третьей стадии продукты гидролиза вместе с желчными кислотами и фосфолипидами образуют мицеллы, растворимые в воде.

На четвертой стадии происходит всасывание, в ходе которого мицеллы диффундируют через верхушечные зоны мембран энтероцитов в тощей кишке. Желчные кислоты не проникают в энтероциты, а реабсорбируются в подвздошной кишке. После проникновения в энтероциты липиды повторно этерифицируются с образованием триглицеридов и фосфолипидов. Затем этерифицированные липиды соединяются с холестерином, другими липидами и белками с образованием хиломикронов.

Хиломикроны представляют собой мелкие, водорастворимые структуры с ядром из гидрофобных неполярных липидов и внешним слоем из полярных липидов. Затем хиломикроны всасываются через лимфатические сосуды кишечника, впадающие в цистерну грудного протока. По грудному протоку хиломикроны переносятся из цистерны в венозную кровь и распределяются в ткани.

Хилезный выпот может образоваться в результате выхода хилуса из неповрежденных лимфатических сосудов или перфорации грудного протока. Обструкция тока лимфы часто приводит к гипертензии в лимфатических сосудах, их расширению и последующему выходу лимфы. У кошек хилоторакс может быть идиопатическим. Однако известно несколько возможных причин, включая гипертрофическую кардиомиопатию, новообразования грудной клетки и средостения (например, лимфома), грибковые гранулемы средостения (например, криптококкоз), поражение сердечными гельминтами, врожденные пороки развития лимфатических сосудов, травмы, хроническая рвота или кашель, а также разрывы лимфатических сосудов, диафрагмальная грыжа, заворот доли легкого и тромбы в венах. Ранее полагали, что единственной причиной хилоторакса является разрыв грудного протока в результате травмы, однако в последующем было показано, что у большинства пациентов целостность грудного протока сохранена.

Дифференциальный диагноз

- Гипертрофическая кардиомиопатия

- Заражение сердечными гельминтами

- Идиопатический хилоторакс

- Расширение лимфатических сосудов

- Новообразования средостения (лимфома, тимома)

- Травма и разрыв грудного протока

Клинические признаки

Половой предрасположенности к образованию хилезного выпота у кошек не выявлено. Возраст, по-видимому, имеет значение, так как случаи травматического, идиопатического и врожденного хилоторакса чаще встречаются у молодых животных. Хилоторакс, связанный с новообразованиями и заболеваниями сердца, чаще возникает у животных старшего возраста. По-видимому, у кошек существует породная предрасположенность, у чистопородных кошек относительный риск развития хилоторакса выше.

Диагноз

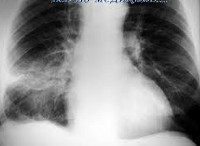

Диагноз ставится на основании клинического осмотра, клинических признаков, рентгена грудной клетки и анализа плевральной жидкости. Самыми распространенными симптомами у кошек являются одышка и кашель. Прочие клинические и гистологические изменения включают потерю веса, аппетита, позывы на рвоту, сильную вялость, регургитацию, рвоту, непереносимость физических нагрузок и слюнотечение. Самыми распространенными нарушениями при клиническом осмотре являются одышка, приглушенные тоны сердца, усиление бронховезикулярных звуков и тахикардия. В зависимости от клинического состояния животного следует сделать рентгеновские снимки грудной клетки, однако для стабилизации состояния может потребоваться торакоцентез. В зависимости от выраженности одышки может потребоваться дополнительный кислород и рентгеновские снимки в дорсовентральной проекции. На рентгеновских снимках обычно виден выпот в плевральную полость, который может быть одно- или двухсторонним. Для определения первопричины выпота, например, кардиомиопатии или новообразования средостения, может потребоваться УЗИ и эхокардиография.

Полный клинический анализ крови может показать зрелую нейтрофилию в результате воспаления и лимфопению из-за выхода лимфоцитов в жидкость. При биохимическом анализе сыворотки можно обнаружить гипоальбуминемию, гипонатриемию или гиперкалиемию. Гипоальбуминемия развивается из-за недостатка белка и частого откачивания плевральной жидкости. Гипонатриемия может развиться в результате откачивания жидкости, содержащей электролиты (удаления хилезного выпота в терапевтических целях). Гиперкалиемия может быть обусловлена гиповолемией и/или нарушением выведения калия почками.

Для диагностики хилоторакса необходим анализ плевральной жидкости. Макроскопически хилезный выпот имеет молочно-белый или розовый цвет в зависимости от примеси крови. Хилезный выпот не свертывается и не имеет запаха и должен быть свободен от твердых частиц. Для подсчета клеток в жидкости можно отобрать пробу в пробирку с ЭДТА. Следует сделать микробиологический посев с определением антибиотикочувствительности, хотя считается, что хилус обладает бактериостатическим действием. В одном исследовании результаты первого микробиологического посева у 32 кошек были отрицательными, однако при повторном торакоцентезе или хирургическом вмешательстве у 5 кошек была обнаружена вторичная инфекция. При отстаивании выпот в пробирке разделяется с образованием сливкообразного верхнего слоя, так как хиломикроны обладают низкой плотностью и всплывают к поверхности.

Если в образце присутствуют эритроциты, после центрифугирования он должен стать белым (хотя если эритроциты гемолизированы, жидкость останется красной или розовой), но остаться непрозрачным.

Лабораторные исследования

Лабораторный анализ жидкости может включать определение плотности, концентрации общего белка, общего количества клеток и лейкоцитарной формулы, концентрации холестерина и триглицеридов и соотношения холестерина и триглицеридов.

В двух исследованиях кошек с хилотораксом средняя плотность жидкости составила 1,030 и 1,032, а средняя концентрация общего белка — 5,0 и 5,32 г/дл. Средняя концентрация лейкоцитов в выпоте в одном из исследований кошек составила 11 919 клеток/мкл. Обычно преобладание малых лимфоцитов считается характерной особенностью хилезного выпота; однако при хроническом процессе возможно повышение числа нейтрофилов и макрофагов. Повышение числа нейтрофилов может быть связано с раздражающим действием выпота на выстилку плевральной полости или периферической лимфопенией из-за многократного откачивания выпота в лечебных целях. Подсчет лейкоцитарной формулы в плевральной жидкости кошек с хилотораксом показал преобладание лимфоцитов в 19 из 26 случаев. В оставшихся 7 образцах преобладали сегментоядерные нейтрофилы.

Сравнение концентрации холестерина и триглицеридов в сыворотке и плевральной жидкости, а также определение соотношения холестерина и триглицеридов в жидкости может помочь диагностировать хилезный выпот и дифференцировать его от псевдохилезного. При хилезном выпоте концентрация холестерина обычно снижена или в пределах нормы, а концентрация триглицеридов повышена по сравнению с сывороткой. В противоположность этому, в псевдохилезном выпоте концентрация холестерина обычно повышена, а концентрация триглицеридов такая же, как в сыворотке, или ниже. В хилезном выпоте возможно выраженное повышение концентрации триглицеридов, так как хиломикроны состоят преимущественно из этих соединений. Соотношение холестерина и триглицеридов в хилезном выпоте обычно менее 1. Соотношение триглицеридов в жидкости и сыворотке выше 2-3:1 является диагностическим критерием хилезного выпота; часто встречаются соотношения 10-20:1.

Проба с растворением в эфире — быстрый метод подтверждения хилезного характера жидкости. Она проводится следующим образом: разлейте выпот на две пробирки и добавьте 2 капли 10% гидроксида калия в каждую. Разведите содержимое первой пробирки равным объемом воды, а во вторую добавьте равный объем эфира. Переверните пробирки. Хиломикроны должны раствориться в эфире. Жидкость в первой пробирке останется мутной после разбавления, в то время как во второй пробирке она должна стать прозрачной.

Лечение и прогноз

Лечение хилоторакса зависит от причины выпота. Возможно как консервативное, так и хирургическое лечение. Необходимо выявить патологический процесс, являющийся первопричиной, и по возможности назначить соответствующее лечение.

Консервативное лечение включает торакоцентез, лечебную диету и медикаментозную терапию. Торакоцентез является паллиативной мерой, позволяющей удалить жидкость и облегчить симптомы нарушения дыхания. В первый раз жидкость можно удалить через иглу, однако при необходимости ежедневного удаления жидкости может потребоваться установка дренажной трубки в плевральную полость. Традиционно рекомендуется давать животным нежирный рацион для снижения количества липидов, всасывающихся через лимфатические сосуды кишечника; однако недостаточное усвоение жирорастворимых витаминов, липидов и высокое содержание белка в лимфе могут способствовать недостаточности питания. Недавно было показано, что низкожировая диета не способствует уменьшению объема выпота. Ранее полагали, что добавка триглицеридов со средней длиной цепи способствует пополнению рациона липидами, которые не попадают в грудной проток, так как всасываются непосредственно в системе воротной вены. Однако недавно было показано, что триглицериды со средней длиной цепи не минуют грудной проток. При сильной недостаточности питательных веществ можно применять парентеральное питание, чтобы снизить поступление веществ в пищеварительную систему и уменьшить ток лимфы.

Пищевые добавки, «связывающие жиры», например хитин и хитозан, позволяют уменьшить объем хилуса, увеличивающийся под действием жиров.

Рутин (бензопироновое соединение, получаемое из плодов бразильского дерева Dimorphandra mollis) позволяет добиться клинического улучшения у кошек с идиопатическим хилотораксом. Предполагаемые механизмы действия рутина включают снижение выхода лимфы из лимфатических сосудов, усиление оттока белка по лимфатической системе, усиление фагоцитоза за счет стимуляции макрофагов, усиленное привлечение макрофагов в ткани и усиленный протеолиз и удаление белка из тканей. Рутин представляет собой биофлавоноид и производное витамина С. Он стимулирует захват белков макрофагами и процессинг антигенов воспалительными клетками, тем самым усиливая всасывание оставшейся жидкости. Доза для кошки 50 мг/кг, можно смешивать с кормом.

Октреотид (Сандостатин, Новартис) — синтетческий соматостатин, в настоящее время проходящий испытания на кошках в форме препарата для п/к инъекций трижды в сутки. Он применяется планово при акромегалии и определенных формах аденокарцином, преимущественно легких, однако его эффективность для лечения хилоторакса у кошек в настоящее время неизвестна.

Хирургическое лечение обычно проводится в случаях, когда консервативная терапия неэффективна. К возможным методам хирургического лечения относятся лигирование грудного протока, плевродез и создание плевроперитонеальных или плевровенозных анастомозов. Показано, что лигирование грудного протока оказывает благоприятное действие в 20 — 60% случаях идиопатического хилоторакса у кошек. Для определения анатомического строения лимфатической системы и контроля результатов лигирования проводят лимфангиографию брыжеечных лимфатических сосудов с положительным контрастом.

Рис. 1. КТ-лимфография, стрелками обозначен грудной проток кошки. Заметно его ветвление на несколько отдельных сосудов.

Рис. 2. КТ-лимфография, стрелками обозначен выход контраста из грудного протока в грудную полость.

Рис. 3. Интраоперационая рентгенограмма бордоского дога, видно разделение лимфатического протока на несколько.

Рис. 4. Интраоперационная лимфография после клипирования грудного протока ниже места его многократного ветвления. Клипсы обозначены стрелкой.

Хилезный или нехилезный выпот иногда продолжает накапливаться и после лигирования грудного протока. Плевродез представляет собой формирование спаек между париетальной и висцеральной поверхностями плевры. Для создания спаек вводят такие вещества, как тетрациклин и тальк, однако проведенные ветеринарные исследования говорят об их сомнительной эффективности. Плевроперитонеальные или плевровенозные анастомозы могут принести улучшение, однако при этом возможны осложнения: инфекция, спайки и закупорка просвета имплантатов.

К распространенным последствиям хилоторакса относятся рестриктивный плеврит, ограничивающий расширение легких. Хилус раздражает поверхность плевры; хроническое воздействие хилуса может привести к отложениям фибрина и формированию соединительной ткани на поверхности плевры, что приводит к рестриктивному превриту. Хотя хилоторакс — редкое нарушение, у кошек оно обычно оказывается смертельным. Для определения причин идиопатического хилоторакса и разработки действенных методов лечения необходимы дальнейшие исследования.

Литература

- Meadows RL, MacWilliams PS: Chylous effusions revisited. Vet Clin Pathol 23:54-62, 1994.

- Herdt T: Digestion and absorption of fats. In: Cunningham JG: Textbook of Veterinary Physiology. WB Saunders Company, Philadelphia, PA, pp. 322-326, 1992.

- Fossum TW, Birchard SJ, Jacobs RM: Chylothorax in 34 dogs. J Am Vet Med Assoc 188:1315-1317, 1986.

- Wikipedia — lymphangiectasia

- Fossum TW, Jacobs RM, Birchard SJ: Evaluation of cholesterol and triglyceride concentrations in differentiating chylous and nonchylous pleural effusions in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc 188;49-51, 1986.

- Fossum TW, Forrester SD, Swenson CL, Miller MW, Cohen ND, Boothe HW, Birchard SJ: Chylothorax in cats: 37 cases (1969-1989). J Am Vet Med Assoc 198:672-678, 1991.

- Gelzer ARM, Downs MO, Newell SM, Mahaffey MB, Fletcher J, Lar KS: Accessory lung lobe torsion and chylothorax in an Afghan Hound. J Am Vet Med Assoc 33:171-176, 1997.

- Fossum TW: The characteristics and treatments of feline chylothorax. Comp on Cont Ed 914-928, Sept 1998.

- Birchard SJ, Smeak DD, McLoughlin MA: Treatment of idiopathic chylothorax in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc 212:652-657, 1998.

- Thompson MS, Cohn LA, Jordan RC: Use of rutin for medical management of idiopathic chylothorax in four cats. J Am Vet Med Assoc 15:345-348, 1999.

- Breznock EM: Management of chylothorax: Aggressive medical and surgical approach. Vet Med Report 1:380,382-384.

- Farnsworth R, Birchard S: Subcutaneous accumulation of chyle after thoracic duct ligation in a dog. J Am Vet Med Assoc 208;2016-2019, 1996.

Источник

Хилоторакс (Хилезный плеврит)

Хилоторакс — это патологическое скопление лимфатической (хилезной) жидкости в полости плевры, возникающее вследствие лимфореи из грудного протока. Развитие хилоторакса сопровождается одышкой, прогрессирующим ухудшением самочувствия, коллаптоидным состоянием, истощением, дыхательной недостаточностью. Хилоторакс диагностируется по клинико-анамнестическим данным, результатам рентгенографии, торакоцентеза, цитологической оценки хилезной жидкости, торакоскопии. Лечение хилоторакса включает повторные пункции или дренирование плевральной полости для удаления хилуса, при упорной лимфорее — перевязку грудного лимфатического протока, плевроперитонеальное шунтирование, плевродез, наложение лимфовенозного анастомоза и др.

Общие сведения

Хилоторакс — достаточно редкая патология, которая развивается в результате нарушения целостности грудного лимфатического протока и поступления в полость плевры циркулирующей по нему лимфатической (хилезной) жидкости. Хилоторакс может сопровождаться значительной лимфореей (истечением лимфы) — до 4-5 л в сутки и приводить к глубоким респираторным, обменным и иммунологическим нарушениям в организме, представляющим угрозу для жизни пациента в связи с потерей жиров, белков, витаминов, электролитов, лимфоцитов.

Хилоторакс отмечается во всех возрастных группах, в т ч. и у новорожденных. В клинической практике с хилотораксом приходится сталкиваться специалистам в области торакальной хирургии, травматологии, кардиохирургии, гастроэнтерологии, онкологии, фтизиатрии, флебологии и лимфологии.

Хилоторакс

Причины

Хилоторакс является вторичным заболеванием или осложнением, связанным с патологией лимфатических сосудов. В зависимости от этиологических факторов различают следующие виды хилоторакса: врожденный, травматический и нетравматический. Также выделяют идиопатический хилоторакс, развивающийся у курильщиков с многолетним стажем. Возможные причины:

- Врожденные патологии. Хилоторакс, проявляющийся в период новорожденности и в детском возрасте, может быть обусловлен наследственной атрезией грудного лимфатического протока, наличием свища между его нижним отрезком и плевральной полостью. При первичном персистирующем хилотораксе плода не всегда возможно установить явную причину заболевания (в редких случаях это могут быть наследственные лимфангиэктазии).

- Ятрогенные повреждения. Ятрогенный хилоторакс развивается при механическом повреждении грудного лимфатического протока или его главных ветвей во время оперативных вмешательств (торакальных, кардиохирургических, абдоминальных, спинальных), диагностических процедур (транслюмбальной артериографии, катетеризации подключичной вены или левых отделов сердца, эзофагоскопии)

- Травмы. Травматический хилоторакс — результат тупой травмы или проникающего ранения грудной клетки и области шеи. При повреждении грудного лимфатического протока выше уровня V-VI грудных позвонков формируется левосторонний хилоторакс, ниже — правосторонний. В основе идиопатического хилоторакса лежит спонтанный разрыв стенки лимфатического сосуда при кашле и повышении давления в наддиафрагмальной области.

- Опухоли. Хилоторакс нетравматического генеза часто возникает при наличии различных доброкачественных и злокачественных новообразований, затрагивающих лимфатическую систему области средостения и шеи (медиастинальной злокачественной неходжкинской лимфомы, доброкачественной лифангиомы протока, лимфангиоматоза средостения, рака плевры).

- Заболевания органов грудной и брюшной полости. К развитию хилоторакса может приводить внутригрудной туберкулез и саркоидоз, медиастинит, восходящий лимфангит, амилоидоз, диафрагмальная грыжа и др. Скопление хилезной жидкости в плевральной полости может отмечаться при синдроме верхней полой вены, сопровождающемся повышением венозного давления и гипертензией в системе грудного лимфатического протока. Иногда хилоторакс может быть результатом распространившегося хилезного асцита при сочетанном лимфангиолейомиоматозе легких, средостения, органов брюшной полости и забрюшинной клетчатки.

Псевдохилоторакс развивается вследствие хронизации плеврального выпота (при туберкулезе, ревматоидном артрите). Псевдохилезный экссудат имеет мутный молочно-белый цвет со своеобразным опалесцирующим блеском и высоким содержанием холестерина.

Патогенез

Хилезная жидкость имеет беловатую окраску, содержит большое количество хиломикронов, являющихся основной транспортной формой триглицеридов, холестерина и экзогенных жирных кислот. Хиломикроны образуются в эпителиальных клетках слизистой кишечника; после всасывания по лимфатическим путям поступают в грудной лимфатический проток и далее в систему кровообращения. При хилотораксе, кроме высокого содержания липидов (более 1,1 ммоль/л), в плевральном хилезном экссудате наблюдается превышение общего количества клеточных элементов (более 1000 в мкл) и лимфоцитов (более 90 %).

Симптомы хилоторакса

Для послеоперационного хилезного плеврита характерно постепенное развитие: это связано со щадящим режимом питания в реабилитационный период, незначительным количеством лимфы, небыстрым ее проникновением в плевральную полость. Поэтому послеоперационный хилоторакс, как правило, распознается лишь на 2-10 сутки после оперативного вмешательства. Клинические проявления возникают тогда, когда объем хилезного выпота достигает 200 и более мл.

Первым признаком служит одышка, которая по мере нарастания хилоторакса может прогрессировать до дыхательной недостаточности. Отмечается тяжесть в соответствующей половине грудной клетки, тахикардия, гипотония, развитие коллаптоидного состояния. В отличие от экссудативного плеврита, для хилоторакса нетипичны боли в грудной клетке и гипертермия, поскольку лимфа не вызывает раздражения плевры и благодаря своим бактериостатическим свойствам способна длительно не инфицироваться.

Критической является лимфорея до 1,5-2 л в день, т. к. вместе с лимфой теряется значительное количество белка, жиров, электролитов, лимфоцитов. Длительное или массивное истечение лимфы вызывает развитие метаболических нарушений и иммунодефицита, истощение пациента, поэтому может привести к его гибели.

Диагностика

Физикальные данные при хилотораксе напоминают признаки плеврита. Определяется притупление перкуторного звука и ослабление дыхания на стороне, соответствующей поражению. Данные физикального обследования уточняются с помощью инструментальной диагностики:

- Лучевые методы. Рентгенография легких определяется наличие выпота в плевральной полости, поджатие легкого и смещение средостения. Для выяснения причин хилоторакса необходимо проведение УЗДГ лимфатических сосудов, лимфангиографии, лимфосцинтиграфии и КТ грудной клетки.

- Диагностическая плевральная пункция. Проводится на основании рентгенологической картины и данных УЗИ плевральной полости. При хилотораксе получают хилезную жидкость молочно-белого цвета. Анализ плеврального выпота обнаруживает маслянистый характер экссудата, типичное для лимфы высокое содержание лимфоцитов, триглицеридов, общего количества клеточных элементов.

- Анализы крови. При хилотораксе в крови нарастает лимфопения и гипопротеинемия.

- Инвазивная диагностика. Для выяснения точной причины нетравматического хилоторакса может потребоваться проведение биопсии лимфоузла, плевры, ткани легкого, диагностической торакоскопии или медиастиноскопии с морфологическим исследованием биопсийного материала.

Лечение хилоторакса

Консервативная тактика

Лечение начинают с консервативных методов: с их помощью удается достичь спонтанного прекращения лимфореи почти у 50% пациентов с малосимптомным или бессимптомным хилотораксом. При консервативном ведении хилоторакса производят дренирование плевральной полости с установкой постоянного дренажа или серию плевральных пункций с эвакуацией хилезной жидкости. Тем самым достигается декомпрессия легкого и органов средостения, уменьшение дыхательных расстройств.

Для уменьшения выработки хилуса больного полностью переводят на парентеральное питание или назначают высококалорийную диету с ограничением жиров. С целью коррекции гипопротеинемии и электролитных расстройств при хилотораксе проводится инфузионная терапия белковыми и солевыми препаратами. Для рассасывания выпота успешно используется внутривенное введение соматостатина.

Хирургическое лечение

При безуспешности консервативных мероприятий и продолжающейся лимфорее целесообразен переход к хирургической тактике. Основными видами операций, выполняемыми при хилотораксе, являются:

- плевроперитонеальное шунтирование;

- перевязка грудного лимфатического протока выше и ниже фистулы;

- облитерация плевральной полости тальком (плевродез);

- наложение лимфовенозного анастомоза.

Описаны успешные случаи эмболизации лимфатического протока у взрослых пациентов. При хилотораксе, обусловленном туберкулезным процессом, показано специфическое лечение; при опухолевой этиологии — химиолучевая терапия.

Прогноз и профилактика

Летальность при хилотораксе составляет от 15 до 50%. Прогностически неблагоприятно течение хилоторакса при злокачественных новообразованиях грудной полости. При своевременной диагностике и комплексном лечении травматического хилоторакса в большинстве случаев удается достичь положительных результатов.

Предупреждение ятрогенного хилоторакса заключается в осторожном и оправданном проведении диагностических манипуляций, инвазивных лечебных процедур, оперативных вмешательств. При травмах грудной клетки всегда необходимо помнить о возможности повреждения грудного лимфатического протока и развития хилоторакса. Профилактика идиопатического хилоторакса диктует необходимость отказа от курения.

Источник