Механизм изменения конформации гемоглобина

Содержание статьи

Кооперативные изменения конформации протомеров

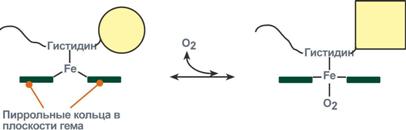

О2 связывается с протомерами гемоглобина через Fe2+ , который соединён с четырьмя атомами азота пиррольных колец тема и атомом азота

Рис. 1-32. Строение гемоглобина.

Гис F8 белковой части протомера. Связывание О2 с оставшейся свободной координационной связью Fe2+ происходит по другую сторону от плоскости гема в области Гис Е7 (аналогично тому, как это происходит у миоглобина). Гис Е7 не взаимодействует с О2, но обеспечивает оптимальные условия для его связывания (рис. 1-33).

В дезоксигемоглобине благодаря ковалентной связи с белковой частью атом Fe2+ выступает из плоскости гема в направлении Гис F8. Присоединение О2 к атому Fe2+ одного протомера вызывает его перемещение в плоскость гема, за ним перемещаются остаток Гис F8 и полипептидная цепь, в состав которой он входит. Так как протомер связан с остальными протомерами, а белки обладают конформационной лабильностью, происходит изменение конформации всего белка. Конформационные изменения, произошедшие в других протомерах, облегчают присоединение следующей молекулы О2, что вызывает новые конформационные изменения в белке и ускорение связывания следующей молекулы О2. Четвёртая молекула О2 присоединяется к гемоглобину в 300 раз легче, чем первая молекула (рис. 1-34).

Рис. 1-33. Изменение прложения Fe2+ и белковой части гемоглобина при присоединении О2.

Рис. 1-34. Кооперативные изменения конформации протомеров гемоглобина при присоединении О2.

Изменение конформации (а следовательно и функциональных свойств) всех протомеров олигомерного белка при присоединении лиганда только к одному из них носит название кооперативных изменений конформации протомеров.

Аналогичным образом в тканях диссоциация каждой молекулы О2 изменяет конформацию всех протомеров и облегчает отщепление последующих молекул О2.

Кривые диссоциации О2 для миоглобина и гемоглобина

Кооперативность в работе протомеров гемоглобина можно наблюдать и на кривых диссоциации О2 для миоглобина и гемоглобина (рис. 1-35).

Отношение занятых О2 участков связывания белка к общему числу таких участков, способных к связыванию, называется степенью насыщения этих белков кислородом. Кривые диссоциации показывают, насколько насыщены данные белки О2 при различных значениях парциального давления кислорода.

Кривая диссоциации О2 для миоглобинаимеет вид простой гиперболы. Это указывает на то, что миоглобин обратимо связывается с лигандом, и на это не оказывают влияние никакие посторонние факторы (схема ниже).

Схема

Рис. 1-35. Кривые диссоциации кислорода для миоглобина и гемоглобина в зависимости от парциального давления кислорода.

Процессы образования и распада оксимиоглобина находятся в равновесии, и это равновесие смещается влево или вправо в зависимости от того, добавляется или удаляется кислород из системы. Миоглобин связывает кислород, который в капиллярах тканей высвобождает гемоглобин, и сам миоглобин может освобождать О2 в ответ на возрастание потребностей в нём мышечной ткани и при интенсивном использовании О2 в результате физической нагрузки.

Миоглобин имеет очень высокое сродство к О2. Даже при парциальном давлении О2, равном 1-2 мм рт. ст., миоглобин остаётся связанным с О2 на 50%.

Кривая диссоциации О2 для гемоглобина.Из графика на рис. 1-35 видно, что гемоглобин имеет значительно более низкое сродство к О2; полунасыщение гемоглобина О2 наступает при более высоком давлении О2 (около 26 мм рт. ст.).

Кривая диссоциации для гемоглобина имеет сигмоидную форму (S-образную). Это указывает на то, что протомеры гемоглобина работают кооперативно: чем больше О2 отдают протомеры, тем легче идёт отщепление последующих молекул О2.

В капиллярах покоящихся мышц, где давление О2 составляет около 40 мм рт. ст., большая часть кислорода возвращается в составе оксигемоглобина обратно в лёгкие. При физической работе давление О2 в капиллярах мышц падает до 10-20 мм рт. ст. Именно в этой области (от 10 до 40 мм рт. ст.) располагается «крутая часть» S-образной кривой, где в наибольшей степени проявляется свойство кооперативной работы протомеров.

Следовательно, благодаря уникальной структуре каждый из рассмотренных белков приспособлен выполнять свою функцию: миоглобин — присоединять О2, высвобождаемый гемоглобином, накапливать в клетке и отдавать в случае крайней необходимости; гемоглобин — присоединять О2 в лёгких, где его насыщение доходит до 100%, и отдавать О2 в капиллярах тканей в зависимости от изменения в них давления О2

4. Перенос Н+ и С02 из тканей в лёгкие

с помощью гемоглобина. Эффект Бора

Окисление органических веществ с целью получения энергии происходит в митохондриях клеток с использованием О2, доставляемого гемоглобином из лёгких. В результате окисления веществ образуются конечные продукты распада — СО2 и Н2О, количество которых пропорционально интенсивности процессов окисления. СО2, образовавшийся в тканях, транспортируется в эритроциты. Там под действием фермента карбангидразы происходит увеличение скорости образования Н2СО3. Слабая угольная кислота может диссоциировать на Н+ и НСО3-

СО2 + Н2О — H2CO 3 — H+ + HCO3-.

Равновесие реакции в эритроцитах, находящихся в капиллярах тканей, смещается вправо, так как образующиеся в результате диссоциации угольной кислоты протоны могут присоединяться к специфическим участкам молекулы гемоглобина: к радикалам Гис146 двух ?-цепей, радикалам Гис122 и концевым ?-аминогруппам двух ?-цепей. Все эти 6 участков при переходе гемоглобина от окси- к дезоксиформе приобретают большее сродство к Н+ в результате локального изменения аминокислотного окружения вокруг этих участков (приближения к ним отрицательно заряженных карбоксильных групп аминокислот).

Присоединение 3 пар протонов к гемоглобину уменьшает его сродство к О2 и усиливает транспорт О2 в ткани, нуждающиеся в нём (рис. 1-36, А). Увеличение освобождения О2 гемоглобином в зависимости от концентрации Н+ называют эффектом Бора (по имени датского физиолога Христиана Бора, впервые открывшего этот эффект).

В капиллярах лёгких высокое парциальное давление О2 приводит к оксигенированию гемоглобина и удалению 6 протонов. Реакция СО2 + Н2О — Н2СО3 — Н+ + НСО3- сдвигается влево и образующийся СО2 выделяется в альвеолярное пространство и удаляется с выдыхаемым воздухом (рис. 1-36, Б). Следовательно, молекула гемоглобина в ходе эволюции приобрела способность воспринимать и реагировать на информацию, получаемую из окружающей среды. Увеличение концентрации протонов в среде снижает сродство О2 к гемоглобину и усиливает его транспорт в ткани (рис. 1-37).

Большая часть СО2 транспортируется кровью в виде бикарбоната НСО3-. Небольшое количество

Рис. 1-36. Перенос Н+ и СО2 с кровью. Эффект Бора. А — влияние концентрации СО2 и Н+ на высвобождение О2 из комплекса с гемоглобином в тканях (эффект Бора); Б — оксигенирование дезоксигемоглобина в лёгких, образование и выделение СО2.

Рис. 1-37. Влияние рН на кривую диссоциации О2 для гемоглобина.

СО2 (около 15-20%) может переноситься в лёгкие, обратимо присоединяясь к неионизированным концевым ?-аминогруппам. R-NH2+ СО2 = R-NH-COO + Н+, в результате образуется карбогемоглобин, где R — полипептидная цепь гемоглобина. Присоединение СО2 к гемоглобину также снижает его сродство к О2.

5. 2,3-Бифосфоглицерат — аллостертеский регулятор сродства гемоглобина к О2

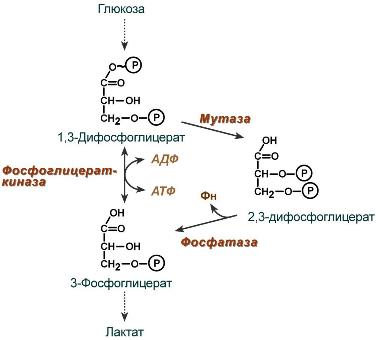

2,3-Бифосфоглицерат (БФГ) — вещество, синтезируемое в эритроцитах из промежуточного продукта окисления глюкозы 1,3-бифосфоглицерата.

Источник

7.Миоглобин и гемоглобин. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц гемоглобина. Эффект Бора. Роль 2,3 –бифосфоглицерата.

Два белка — гемоглобин1 и миоглобин — часто называют дыхательными ферментами (рис. 1). Оба этих вещества выполняют роль переносчиков при дыхании: гемоглобин — основной компонент красных кровяных телец2 (эритроцитов), переносящих по артериям кислород из легких к тканям;миоглобин — красный белок в мышцах, принимающий кислород от гемоглобина и хранящий его таме до того момента, когда он потребуется для окисления пищевых веществ. Эти процессы в организме сопряжены с одновременным переносом углекислого газа, переправляемого из тканей в легкие, в основном в виде бикарбоната. Перенос бикарбоната и углекислого газа идет также при содействии гемоглобина.

Миоглобин и гемоглобин представляют собой белки, соединенные с железосодержащим пигментом — гемом3 (рис. 2). Белковая часть миоглобина содержит около 2500 атомов углерода, азота, кислорода, водорода и серы, соединенных друг с другом в длинную цепь, образующую своего рода корзинку вокруг группы гема. Все 2500 атомов молекулы миоглобина подчинены единственному атому железа, расположенному в центре гема, они обеспечивают обратимое взаимодействие железа с молекулами кислорода.

Было установлено, что гем приобретает способность переносить кислород лишь при условии, если его окружает и защищает специфический белок — глобин (сам по себе гем не связывает кислород). Обычно при соединении кислорода с железом один или более электронов необратимо переходят с атомов железа на атомы кислорода. Иными словами, происходит химическая реакция. Экспериментально было доказано, что миоглобин и гемоглобин обладают уникальной способностьюобратимо связывать O2 без окисления гемового Fe2+ в Fe3+. Таким образом, процесс дыхания, который на первый взгляд кажется столь простым, на самом деле осуществляется благодаря взаимодействию многих видов атомов в гигантских молекулах чрезвычайной сложности.

Проблемой молекулярного механизма дыхания, а в связи с этим выяснением строения гемоглобина и миоглобина на протяжении долгого времени занимались английские ученые М.Перутц и Дж.Кендрю. Взаимодействие указанных соединений с субстратом — кислородом — было детально выяснено прежде всего на основе рентгеноструктурного анализа высокого разрешения.

Эффект Вериго-Бора (синонимы — эффект Вериго, эффект Бора) — зависимость степени диссоциации оксигемоглобина от величины парциального давления углекислоты вальвеолярном воздухе и крови, при снижении которого сродство кислорода к гемоглобину повышается, что затрудняет переход кислорода из капилляров в ткани. Эффект этот был открыт независимо друг от друга Б. Ф. Вериго в 1898 году и датским физиологом Ч. Бором в 1904.

Важная особенность анаэробного гликолиза в эритроцитах по сравнению с другими клетками — присутствие в них фермента бисфосфоглицератмутазы. Бисфосфоглицератмутаза катализирует образование 2,3-бисфосфоглицерата из 1,3-бисфосфоглицерата (рис. 14-3). Образующийся только в эритроцитах 2,3-бисфосфоглицерат служит важным аллостерическим регулятором связывания кислорода гемоглобином

8. Ферменты, особенности ферментативного катализа (механизм выполнения ферментом каталитической функции, энергетический барьер реакции, энергия активации, образование фермент-субстратного комплекса). Единицы активности ферментов

Ферме́нты, или энзи́мы — обычно белковые молекулы или молекулы РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие (катализирующие) химические реакции в живых системах. Реагенты в реакции, катализируемой ферментами, называются субстратами, а получающиеся вещества — продуктами. Ферменты специфичны к субстратам (АТФаза катализирует расщепление только АТФ, а киназа фосфорилазы фосфорилирует только фосфорилазу).

Ферментативный катализ (биокатализ), ускорение биохимических реакций при участии белковых макромолекул. называемых ферментами (энзимами). Ферментативный катализ — разновидность катализа, хотя термин «ферментация» (брожение)известен с давних времен, когда еще не было понятия химического катализа.

Единицы активности ферментов.1) За единицу активности фермента (Uunit, англ.) принимают такое количество фермента, которое катализирует превращение 1 мкмоля S (суб страта) за 1 мин. при оптимальных условиях (1U= 1 мкмоль/мин.)

2) В системе СИ активность выражают в каталах: 1 катал — количество фермента, катали зирующее превращение 1 моля S за 1 сек. при оптимальных условиях (1кат.=1 моль/с)

3)Удельнаяактивность определяется количеством единиц ферментативной активности, которое приходится на 1 мг белка в биологическом объекте (U/мг белка)

Соседние файлы в папке экз

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Эффективность связывания кислорода с гемоглобином регулируется

Кооперативное взаимодействие

Взаимовлияние протомеров олигомерного белка друг на друга называется кооперативное взаимодействие.

В легких такое взаимодействие субъединиц гемоглобина повышает его сродство к кислороду и ускоряет присоединение кислорода в 300 раз. В тканях идет обратный процесс, сродство снижается и ускорение отдачи кислорода также 300-кратное.

Схема кооперативного взаимодействия субъединиц гемоглобина

Объясняется такой феномен тем, что в легких при присоединении первой молекулы кислорода к железу (за счет 6-й координационной связи) атом железа втягивается в плоскость гема, кислород остается вне плоскости. Это вызывает перемещение участка белковой цепи и изменение конформации первого протомера. Такой измененный протомер влияет на другие субъединицы и облегчает связывание кислорода со второй субъединицей. Это меняет конформацию второй субъединицы, облегчая присоединение последующих молекул кислорода и изменение других протомеров.

Изменение формы субъединиц гемоглобина

при присоединении и отщеплении кислорода

Дезоксиформа гемоглобина обозначается как Т-форма, напряженная (англ. tense), она обладает существенно более низким сродством к кислороду. Оксигенированная форма, или R-форма (англ. relaxed), обладает высоким сродством к кислороду.

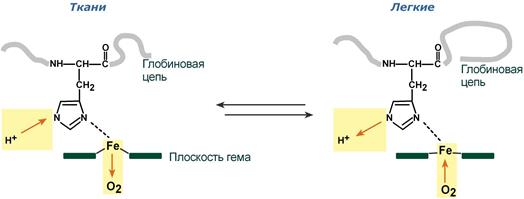

Изменение рН среды

Влияние рН на сродство гемоглобина к кислороду носит название эффекта Бора. При закислении среды сродство снижается, при защелачивании — повышается.

При повышении концентрации протонов (закисление среды) в тканях возрастает освобождение кислорода из оксигемоглобина. В легких после удаления угольной кислоты (в виде СО2) из крови и одновременном увеличении концентрации кислорода высвобождаются ионы Н+ из гемоглобина.

Реакция взаимодействия кислорода с гемоглобином упрощенно имеет вид:

Изменение сродства гемоглобина к кислороду в тканях и в легких при изменении концентрации ионов H+ и О2 обусловлено конформационными перестройками глобиновой части молекулы. В тканях молекула О2 отрывается от железа и ионы водорода присоединяются к остаткам гистидина (глобиновой части), образуя восстановленный гемоглобин (H-Hb) с низким сродством к кислороду. В легких поступающий в больших количествах кислород «вытесняет» ион водорода из связи с остатком гистидина гемоглобиновой молекулы.

Механизм эффекта Бора

Роль 2,3-дифосфоглицерата

2,3-Дифосфоглицерат образуется в эритроцитах из 1,3-дифосфоглицерата, промежуточного метаболита гликолиза, в реакциях, получивших название шунт Раппопорта.

Реакции шунта Раппопорта

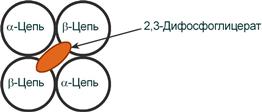

2,3-Дифосфоглицерат располагается в центральной полости тетрамера дезоксигемоглобина и связывается с β-цепями, образуя поперечный солевой мостик между атомами кислорода 2,3-дифосфоглицерата и аминогруппами концевого валина обеих β-цепей, также аминогруппами радикалов лизина и гистидина.

Расположение 2,3-дифосфоглицерата в гемоглобине

Функция 2,3-дифосфоглицерата заключается в снижении сродства гемоглобина к кислороду, что имеет особенное значение при подъеме на высоту и при нехватке кислорода во вдыхаемом воздухе. В этих условиях связывание кислорода с гемоглобином в легких не нарушается, так как концентрация его относительно высока. Однако в тканях за счет 2,3-дифосфоглицерата отдача кислорода возрастает в 2 раза.

Источник

3. Связывание гемоглобина с о2 в лёгких и его диссоциация из комплекта в тканях

Основная функция гемоглобина — доставка О2 от лёгких к тканям. Олигомерная структура гемоглобина обеспечивает быстрое насыщение его кислородом в лёгких (образование оксигемоглобина — Нb(О2)4), возможность отщепления кислорода от гемоглобина в капиллярах тканей при относительно высоком парциальном давлении О2, а также возможность регуляции сродства гемоглобина к О2 в зависимости от потребностей тканей в кислороде.

Кооперативные изменения конформации протомеров

О2 связывается с протомерами гемоглобина через Fe2+ , который соединён с четырьмя атомами азота пиррольных колец тема и атомом азота

Рис. 1-32. Строение гемоглобина.

Гис F8 белковой части протомера. Связывание О2 с оставшейся свободной координационной связью Fe2+ происходит по другую сторону от плоскости гема в области Гис Е7 (аналогично тому, как это происходит у миоглобина). Гис Е7 не взаимодействует с О2, но обеспечивает оптимальные условия для его связывания (рис. 1-33).

В дезоксигемоглобине благодаря ковалентной связи с белковой частью атом Fe2+ выступает из плоскости гема в направлении Гис F8. Присоединение О2 к атому Fe2+ одного протомера вызывает его перемещение в плоскость гема, за ним перемещаются остаток Гис F8 и полипептидная цепь, в состав которой он входит. Так как протомер связан с остальными протомерами, а белки обладают конформационной лабильностью, происходит изменение конформации всего белка. Конформационные изменения, произошедшие в других протомерах, облегчают присоединение следующей молекулы О2, что вызывает новые конформационные изменения в белке и ускорение связывания следующей молекулы О2. Четвёртая молекула О2 присоединяется к гемоглобину в 300 раз легче, чем первая молекула (рис. 1-34).

Рис. 1-33. Изменение прложения Fe2+ и белковой части гемоглобина при присоединении О2.

Рис. 1-34. Кооперативные изменения конформации протомеров гемоглобина при присоединении О2.

Изменение конформации (а следовательно и функциональных свойств) всех протомеров олигомерного белка при присоединении лиганда только к одному из них носит название кооперативных изменений конформации протомеров.

Аналогичным образом в тканях диссоциация каждой молекулы О2 изменяет конформацию всех протомеров и облегчает отщепление последующих молекул О2.

Кривые диссоциации О2 для миоглобина и гемоглобина

Кооперативность в работе протомеров гемоглобина можно наблюдать и на кривых диссоциации О2 для миоглобина и гемоглобина (рис. 1-35).

Отношение занятых О2 участков связывания белка к общему числу таких участков, способных к связыванию, называется степенью насыщения этих белков кислородом. Кривые диссоциации показывают, насколько насыщены данные белки О2 при различных значениях парциального давления кислорода.

Кривая диссоциации О2 для миоглобина имеет вид простой гиперболы. Это указывает на то, что миоглобин обратимо связывается с лигандом, и на это не оказывают влияние никакие посторонние факторы (схема ниже).

Схема

Рис. 1-35. Кривые диссоциации кислорода для миоглобина и гемоглобина в зависимости от парциального давления кислорода.

Процессы образования и распада оксимиоглобина находятся в равновесии, и это равновесие смещается влево или вправо в зависимости от того, добавляется или удаляется кислород из системы. Миоглобин связывает кислород, который в капиллярах тканей высвобождает гемоглобин, и сам миоглобин может освобождать О2 в ответ на возрастание потребностей в нём мышечной ткани и при интенсивном использовании О2 в результате физической нагрузки.

Миоглобин имеет очень высокое сродство к О2. Даже при парциальном давлении О2, равном 1-2 мм рт. ст., миоглобин остаётся связанным с О2 на 50%.

Кривая диссоциации О2 для гемоглобина. Из графика на рис. 1-35 видно, что гемоглобин имеет значительно более низкое сродство к О2; полунасыщение гемоглобина О2 наступает при более высоком давлении О2 (около 26 мм рт. ст.).

Кривая диссоциации для гемоглобина имеет сигмоидную форму (S-образную). Это указывает на то, что протомеры гемоглобина работают кооперативно: чем больше О2 отдают протомеры, тем легче идёт отщепление последующих молекул О2.

В капиллярах покоящихся мышц, где давление О2 составляет около 40 мм рт. ст., большая часть кислорода возвращается в составе оксигемоглобина обратно в лёгкие. При физической работе давление О2 в капиллярах мышц падает до 10-20 мм рт. ст. Именно в этой области (от 10 до 40 мм рт. ст.) располагается «крутая часть» S-образной кривой, где в наибольшей степени проявляется свойство кооперативной работы протомеров.

Следовательно, благодаря уникальной структуре каждый из рассмотренных белков приспособлен выполнять свою функцию: миоглобин — присоединять О2, высвобождаемый гемоглобином, накапливать в клетке и отдавать в случае крайней необходимости; гемоглобин — присоединять О2 в лёгких, где его насыщение доходит до 100%, и отдавать О2 в капиллярах тканей в зависимости от изменения в них давления О2

4. Перенос Н+ и С02 из тканей в лёгкие с помощью гемоглобина. Эффект Бора

Окисление органических веществ с целью получения энергии происходит в митохондриях клеток с использованием О2, доставляемого гемоглобином из лёгких. В результате окисления веществ образуются конечные продукты распада — СО2 и Н2О, количество которых пропорционально интенсивности процессов окисления. СО2, образовавшийся в тканях, транспортируется в эритроциты. Там под действием фермента карбангидразы происходит увеличение скорости образования Н2СО3. Слабая угольная кислота может диссоциировать на Н+ и НСО3-

СО2 + Н2О — H2CO 3 — H+ + HCO3-.

Равновесие реакции в эритроцитах, находящихся в капиллярах тканей, смещается вправо, так как образующиеся в результате диссоциации угольной кислоты протоны могут присоединяться к специфическим участкам молекулы гемоглобина: к радикалам Гис146 двух ?-цепей, радикалам Гис122 и концевым ?-аминогруппам двух ?-цепей. Все эти 6 участков при переходе гемоглобина от окси- к дезоксиформе приобретают большее сродство к Н+ в результате локального изменения аминокислотного окружения вокруг этих участков (приближения к ним отрицательно заряженных карбоксильных групп аминокислот).

Присоединение 3 пар протонов к гемоглобину уменьшает его сродство к О2 и усиливает транспорт О2 в ткани, нуждающиеся в нём (рис. 1-36, А). Увеличение освобождения О2 гемоглобином в зависимости от концентрации Н+ называют эффектом Бора (по имени датского физиолога Христиана Бора, впервые открывшего этот эффект).

В капиллярах лёгких высокое парциальное давление О2 приводит к оксигенированию гемоглобина и удалению 6 протонов. Реакция СО2 + Н2О — Н2СО3 — Н+ + НСО3- сдвигается влево и образующийся СО2 выделяется в альвеолярное пространство и удаляется с выдыхаемым воздухом (рис. 1-36, Б).

Следовательно, молекула гемоглобина в ходе эволюции приобрела способность воспринимать и реагировать на информацию, получаемую из окружающей среды. Увеличение концентрации протонов в среде снижает сродство О2 к гемоглобину и усиливает его транспорт в ткани (рис. 1-37).

Большая часть СО2 транспортируется кровью в виде бикарбоната НСО3-. Небольшое количество

Рис. 1-36. Перенос Н+ и СО2 с кровью. Эффект Бора. А — влияние концентрации СО2 и Н+ на высвобождение О2 из комплекса с гемоглобином в тканях (эффект Бора); Б — оксигенирование дезоксигемоглобина в лёгких, образование и выделение СО2.

Рис. 1-37. Влияние рН на кривую диссоциации О2 для гемоглобина.

СО2 (около 15-20%) может переноситься в лёгкие, обратимо присоединяясь к неионизированным концевым ?-аминогруппам. R-NH2+ СО2 = R-NH-COO + Н+, в результате образуется карбогемоглобин, где R — полипептидная цепь гемоглобина. Присоединение СО2 к гемоглобину также снижает его сродство к О2.

5. 2,3-Бифосфоглицерат — аллостертеский регулятор сродства гемоглобина к О2

2,3-Бифосфоглицерат (БФГ) — вещество, синтезируемое в эритроцитах из промежуточного продукта окисления глюкозы 1,3-бифосфоглицерата.

2,3-Бифосфоглицерат

Регуляция с помощью 2,3-бифосфоглицерата сродства гемоглобина к О2

В нормальньж условиях 2,3-бифосфоглицерат присутствует в эритроцитах примерно в той же концентрации, что и гемоглобин. БФГ, присоединяясь к гемоглобину, также может менять его сродство к О2.

В центре тетрамерной молекулы гемоглобина есть полость, образованная аминокислотными остатками всех четырёх протомеров.

Центральная полость — место присоединения БФГ.

Размеры центральной полости могут меняться: отщепление О2 от оксигемоглобина вызывает его конформационные изменения, которые способствуют образованию дополнительных ионных связей между димерами ?1?1 и ?2?2. В результате пространственная структура дезоксигемоглобина становится более жёсткой, напряжённой, а центральная полость расширяется.

Поверхность полости ограничена остатками аминокислот, в числе которых имеются положительно заряженные радикалы Лиз82, Гис143 ?-цепей и положительно заряженные ?-аминогруппы N-концевого валина ?-цепей. В расширенную полость дезоксигемоглобина БФГ, имеющий сильный отрицательный заряд, присоединяется с помощью ионных связей, образующихся с положительно заряженными функциональными группами двух ?-цепей гемоглобина. Присоединение БФГ ещё сильнее стабилизирует жёсткую структуру дезоксигемоглобина и снижает сродство белка к О2 (рис. 1-38).

Присоединение БФГ к дезоксигемоглобину происходит в участке, ином по сравнению с ге-мом, где происходит связывание О2. Такой лиганд называется «аллостерический», а центр, где связывается аллостерический лиганд, -«аллостерический центр» (от греч. «аллос» — другой, иной, «стерос» — пространственный).

В лёгких высокое парциальное давление О2 приводит к оксигенированию гемоглобина. Разрыв

Рис. 1-38. Взаимодействие 2,3-бифосфоглицерата с аминокислотными остатками центральной полости дезоксигемоглобина.

ионных связей между димерами ?1?1 и ?2?2 приводит к «расслаблению» белковой молекулы, уменьшению центральной полости и вытеснению БФГ.

Изменение концентрации БФГ как механизм адаптации организма к гипоксии. Концентрация БФГ в эритроцитах людей, живущих в определённых климатических условиях, — величина постоянная. Однако в период адаптации к высокогорью, когда человек поднимается на высоту более 4000 м над уровнем моря, концентрация БФГ уже через 2 дня возрастает почти в 2 раза (от 4,5 до 7,0 мМ). Это снижает сродство гемоглобина к О2 и увеличивает количестве О2, транспортируемого в ткани (рис. 1-39).

Такую же адаптацию наблюдают у больных с заболеваниями лёгких, при которых развивается общая гипоксия тканей. Так, у больных с тяжёлой обструктивной эмфиземой лёгких парциальное давление в них снижается от 100 до 50 мм рт. ст. Но при этом в эритроцитах усиливается выработка БФГ, и его концентрация повышается с 4,5 до 7,0 мМ, что существенно увеличивает доставку О2 в ткани.

Рис. 1-39. Влияние различных концентраций 2,3-бифосфоглицерата на сродство гемоглобина к О2.

Клиническое значение концентрации БФГ в консервированной крови

В крови, консервированной в некоторых средах, например цитратдекстрозной, за 10 дней концентрация БФГ снижается с 4,5 до 0,5 мМ. Гемоглобин такой крови имеет очень высокое сродство к О2. Если кровь со сниженной концентрацией БФГ переливать тяжелобольным, возникает опасность развития гипоксии тканей. Введённые с кровью эритроциты за 24 ч могут восстановить лишь половину нормальной концентрации БФГ. Добавлением в кровь БФГ нельзя восстановить нормальную концентрацию его в эритроцитах, так как, имея высокий отрицательный заряд, БФГ не может проникать через мембраны эритроцитов. Поэтому в настоящее время в кровь добавляют вещества, способные проникать через мембрану эритроцитов и поддерживать в них нормальную концентрацию БФГ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник