Механизм взаимодействия гема с кислородом в составе гемоглобина

Содержание статьи

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА — Студопедия

Гемоглобин (НЬ) — сложный олигомерный белок, состоящий из 4 протомеров двух типов (2α и 2β), включающих 574 аминокислотных остатка. Содержится в эритроцитах, на его долю приходится до 90% массы белков клетки. Гемоглобин обеспечивает перенос кислорода из легких в ткани и удаление диоксида углерода из тканей.

В мышцах внутриклеточный транспорт и кратковременное депонирование кислорода осуществляет другой белок — миоглобин (Mb). Он не является олигомером, так как состоит только из одной полипептидной цепи, конформация которой очень похожа на пространственную структуру β-цепи гемоглобина (рис. 1.20). Большую часть молекулы

Рис. 1.20. Структура миоглобина иβ-цепи гемоглобина

А— миоглобин; Б— β-цепь гемоглобина

Mb и протомеров Hb составляют 8 α-спиральных участков, образующих глобулу с гидрофобным углублением, в котором находится центр связывания с кислородом (активный центр).При этом полипептидные цепи миоглобина и протомеров гемоглобина идентичны всего на 20%.

Оба белка являются холопротеинами, простетическая группа — гем, который находится в активном центре и участвует во взаимодействии с кислородом (рис. 1.21). Гем (ферропротопорфирин) представляет собой органическое соединение с плоской молекулой, включающей 4 пиррольных цикла и ион железа Fe2+. Он является окрашенным соединением и придает красный цвет гемоглобину, эритроцитам (красные кровяные тельца) и крови.

Гем присоединяется к неполярным радикалам активного центра своими пиррольными циклами, а также к радикалу гистидина с помощью атома Fe. Пиррольные кольца гема расположены в одной плоскости, а ион Fe2+ в неоксигенированом состоянии Hb выступает над плоскостью на 0,6 А. При присоединении кислорода ион железа погружается в плоскость колец гема (рис. 1.22). В результате сдвигается и участок полипептидной цепи, нарушаются слабые связи в молекуле Hb и изменяется конформация всей глобулы. Таким образом, присоединение кислорода вызывает изменение пространственной структуры молекулы миоглобина или протомеров гемоглобина.

Рис. 1.21. Строение гемоглобина и гема

А— гемоглобин— сложный белок, олигомер, состоит из 2 α- и 2 β-субъединиц глобина, каждая имеет центр связывания, где располагается небелковая часть молекулы — гем. Он участвует в присоединении молекулы кислорода. Между протомерами образуется аллостерический центр для присоединения регуляторного лиганда гемоглобина 2,3-бисфосфоглицерата;

Б— гем— простетическая группа гемоглобина, миоглобина и других гемопротеинов. Связывается с глобином гидрофобными связями между пиррольными циклами и гидрофобными радикалами аминокислот. В центре молеку-

2+

лы расположен ион железа (Fe ), который образует 6 координационных связей: 4 — с атомами азота пиррольных колец гема, 1 — с азотом радикала гистидина цепей глобина, 1 — с молекулой кислорода. В присоединении О2к гему участвует еще один радикал гистидина цепи глобина

Рис. 1.22. Взаимодействие кислорода с гемом в миоглобине и гемоглобине

Молекула миоглобина может присоединять только 1 молекулу кислорода в свой активный центр:

Гемоглобин является олигомерным белком и имеет ряд особенностей функционирования, характерных для всех олигомерных белков. Молекула гемоглобина состоит из 4 протомеров и имеет 4 центра связывания О2 (активные центры). Гемоглобин может существовать как в свободной (дезоксигемоглобин), так и в оксигенированной форме, присоединяя до 4 молекул кислорода. Взаимодействие с кислородом 1-го протомера вызывает изменение его конформации, а также кооперативные конформационные изменения остальных протомеров (рис. 1.23, А). Сродство к кислороду возрастает, и присоединение О2 к активному центру 2-го протомера происходит легче, вызывая дальнейшую конформационную перестройку всей молекулы. В результате еще сильнее изменяется структура оставшихся протомеров и их активных центров, взаимодействие с О2 еще больше облегчается. В итоге 4-я молекула кислорода присоединяется к Hb примерно в 300 раз легче, чем 1-я (рис. 1.23, Б). Так происходит в легких при высоком парциальном давлении кислорода. В тканях, где содержание кислорода

ниже, наоборот, отщепление каждой молекулы О2 облегчает освобождение последующих.

Таким образом, взаимодействие олигомерного белка гемоглобина с лигандом (О2) в одном центре связывания приводит к изменению конформации всей молекулы и других, пространственно удаленных центров, расположенных на других субъединицах (принцип «домино»). Подобные взаимосвязанные изменения структуры белка называют кооперативными конформационными изменениями. Они характерны для всех олигомерных белков и используются для регуляции их активности.

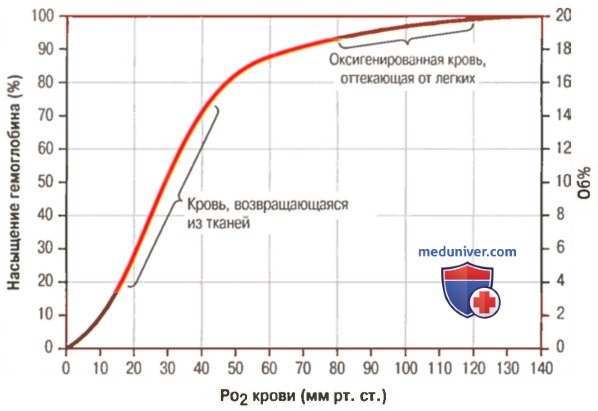

Взаимодействие обоих белков (Mb и Hb) с кислородом зависит от его парциального давления в тканях. Эта зависимость имеет разный характер, что связано с их особенностями структуры и функционирования (рис. 1.24).

Гемоглобин имеет S-образную кривую насыщения, которая показывает, что субъединицы белка работают кооперативно, и чем больше кислорода они отдают, тем легче идет освобождение остальных молекул О2. Этот процесс зависит от изменения парциального давления кислорода в тканях.

График насыщения миоглобина кислородом имеет характер простой гиперболы, т.е. насыщение Mb кислородом происходит быстро и отражает его функцию — обратимое связывание с

Рис. 1.23. Кооперативные изменения конформации молекулы гемоглобина при взаимодействии с кислородом

А— при взаимодействии молекулы дезоксигемоглобина НЬ с О2 происходят кооперативные конформационные изменения, которые сопровождают присоединение каждой последующей молекулы кислорода; Б— в результате изменения конформации активного центра возрастает сродство НЬ к кислороду, 4-я молекула кислорода присоединяется к оксигенированному гемоглобину [НЬ(О2)3] в 300 раз легче, чем 1-я

Рис. 1.24. Кривые насыщения миоглобина и гемоглобина кислородом

кислородом, высвобождаемым гемоглобином, и освобождение в случае интенсивной физической нагрузки.

Изменение сродства гемоглобина к О2 обеспечивает быстрое насыщение крови кислородом в легких, а также освобождение и передачу его в ткани. Миоглобин обладает более высоким сродством к О2, поэтому связывает и передает в митохондрии клеток кислород, транспортируемый НЬ в мышцы.

Гемоглобин доставляет в сутки до 600 л (850 г) О2 в ткани и способствует удалению из них ~ 500 л (1000 г) СО2. Движущей силой этих потоков является градиент концентраций О2 между альвеолярным воздухом и межклеточной жидкостью. Парциальное давление О2 в альвеолярном воздухе составляет 100 мм рт.ст. Парциальное давление О2

в тканях намного ниже (~ 40 мм рт.ст.), что обусловлено поступлением и использованием кислорода митохондриями клеток, где он превращается в Н2О. Таким образом О2 поглощается клетками.

Обмен О2 и СО2 происходит в капиллярах: в легких О2 переходит из альвеолярного воздуха в эритроциты, а СО2 — в обратном направлении; в капиллярах тканей О2 из эритроцитов перемещается в клетки тканей, а СО2 — в обратном направлении (рис. 1.25).

Изменение функциональной активности белка при взаимодействии с другими лигандами вследствие конформационных изменений называется аллостерической регуляцией, а соединения-регуляторы — аллостерическими лигандами. Способность к аллостерической регуляции характерна, как правило, для олигомерных белков, т.е. для проявления аллостерического эффекта необходимо взаимодействие протомеров. При воздействии аллостерических лигандов белки меняют свою конформацию (в том числе и активного центра) и функцию.

Молекула гемоглобина способна связываться с несколькими лигандами: О2, Н+, СО2, 2,3-бис- фосфоглицератом (БФГ). Н+, СО2 и БФГ являются аллостерическими регуляторами активности гемоглобина и присоединяются к участкам (аллостерическим центрам), пространственно удаленным от активного центра.

Концентрация аллостерических лигандов снижает сродство гемоглобина к кислороду, а миоглобин и отдельные субъединицы гемоглобина нечувствительны к изменениям концентрации Н+, СО2 и БФГ, т.е. аллостерические свойства гемоглобина возникают только в результате взаимодействия субъединиц.

Рис. 1.25. Перенос кислорода и диоксида углерода гемоглобином. Эффект Бора

БФГ образуется из глюкозы в эритроцитах и является одним из регуляторов работы гемоглобина. Его молярная концентрация в крови близка к молярной концентрации НЬ. В центре молекулы гемоглобина полипептидные цепи 4 протомеров образуют полость (аллостерический центр), причем величина ее увеличивается в дезоксигемоглобине и уменьшается в оксигемоглобине. БФГ поступает в полость дезоксигемоглобина, связываясь с положительно заряженными группами на β-протомере (рис. 1.26). При этом его сродство к О2 снижается в 26 раз. В результате происходит высвобождение кислорода в капиллярах ткани при низком парциальном давлении О2.

Рис. 1.26. Связывание БФГ с дезоксигемоглобином

Центр связывания БФГ находится в положительно заряженной полости между 4 протомерами гемоглобина. Взаимодействие БФГ с центром связывания изменяет конформацию α- и β-протомеров НЬ и их активных центров. Сродство НЬ к молекулам О2 снижается и кислород высвобождается в ткани. В легких при высоком парциальном давлении О2 активные центры гемоглобина насыщаются за счет изменения конформации и БФГ вытесняется из аллостерического центра

В легких высокое парциальное давление О2, наоборот, приводит к оксигенированию НЬ и освобождению БФГ.

Содержание БФГ в крови человека соответствует содержанию гемоглобина и повышается при понижении содержания кислорода в воздухе (гипоксии) или затруднении дыхания при заболеваниях легких. Понижение его концентрации ухудшает снабжение тканей кислородом.

Это важно учитывать при переливании крови и сохранять необходимую концентрацию БФГ при консервации. Переливание донорской крови с пониженным содержанием БФГ может привести к гипоксии и гибели больных.

В регуляции работы гемоглобина основная роль принадлежит протонам Н+. • В ткани НЬ поступает преимущественно в виде НЬ(О2)4. Но при низком парциальном давлении О2 происходит отщепление части кислорода. Увеличение содержания не полностью оксигенированных форм НЬ облегчает высвобождение О2.

В мышцах образуется много СО2, который под действием карбоангидразы превращается в угольную кислоту Н2СО3, диссоциирующую на Н+ и бикарбонат-ион:

СО2 + Н2О → Н2СО3 → Н+ + НСО3-

Повышение концентрации Н+ вызывает протонирование ионогенных групп НЬ, что приводит к снижению его сродства к О2:

Н+ + НЬ О2 → Н+ НЬ + О2

Далее с дезоксигемоглобином взаимодействует

БФГ:

В легкие поступает кровь с высоким содержанием дезоксигемоглобина, протонированного, связанного с БФГ или СО2. В такой форме гемоглобин имеет пониженное сродство к О2.

Из капилляров диффундирует СО2, освобождающийся в результате реакции:

Н+ + НСО-3 → Н2СО3 → СО2 + Н2О

Это стимулирует депротонирование гемоглобина:

Н+ НЬ → Н+ + НЬ

Высокое парциальное давление О2 приводит к оксигенированию НЬ, при этом вытесняется БФГ:

НЬ БФГ → НЬ + БФГ

Частичное оксигенирование гемоглобина повышает его сродство к кислороду, все реакции, приведенные выше, происходят в обратном порядке.

Зависимость сродства гемоглобина к кислороду от концентрации ионов водорода (Н+) получила название эффекта Бора по имени датского физиолога, изучавшего функционирование гемоглобина (см. рис. 1.25).

Таким образом, количество транспортируемого гемоглобином в ткани кислорода регулируется и повышается при увеличении содержания СО2 и Н+ в крови (например, при интенсивной физической работе); при сдвиге рН крови в щелочную сторону (алкалозе) доставка кислорода в ткани понижается.

Источник

вязывание гемоглобина с кислородом. Обмен железа

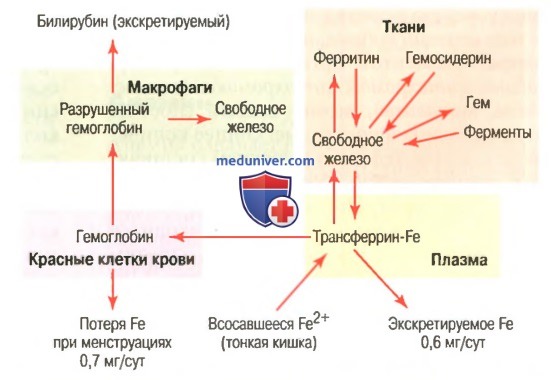

Связывание гемоглобина с кислородом. Обмен железаНаиболее важным свойством гемоглобиновой молекулы является ее способность свободно и обратимо связываться с кислородом. Эта способность детально изложена в отдельной статье на сайте в связи с дыханием (просим вас пользоваться формой поиска выше), поскольку главной функцией гемоглобина в организме является соединение его с кислородом в легких и затем освобождение этого кислорода в тканевых капиллярах, где парциальное давление кислорода гораздо ниже, чем в легких. Кислород не соединяется с двумя положительными связями железа гемоглобиновой молекулы. Вместо этого он связывается с так называемыми координационными связями атома железа. Это чрезвычайно свободная связь, поэтому соединение легко обратимо. Более того, кислород не переходит в ионную форму и переносится в виде молекулярного кислорода (составленного из двух атомов кислорода) к тканям, где легко освобождается в тканевые жидкости в форме молекулярного кислорода, а не иона кислорода. Обмен железа (метаболизм железа)Поскольку железо необходимо для формирования не только гемоглобина, но и других жизненно важных элементов организма (например, миоглобина, цитохромов, цитохромоксидазы, пероксидазы, катализы), важно понять способы утилизации железа в организме. Общее количество железа в теле человека в среднем составляет 4-5 г, причем около 65% этого количества входит в состав гемоглобина. Примерно 4% железа входит в состав миоглобина, 1% находится в составе различных гем-соединений, способствующих внутриклеточному окислению, 0,1% связан с белком трансферрином в плазме крови и 15-30% накапливаются для последующего использования в основном в ретикулоэндотелиальной системе и клетках паренхимы печени главным образом в форме ферритина.

а) Транспорт и накопление железа. Транспорт, накопление и метаболизм железа в организме схематически представлены на рисунке выше. После всасывания из тонкого кишечника железо немедленно связывается в плазме крови с бета-глобулином (апотрансферрином), формируя трансферрин, который затем транспортируется в плазме. Железо в трансферрине связано свободно и, следовательно, может высвобождаться в любую тканевую клетку в любой точке тела. Избыток железа в крови откладывается в основном в гепатоцитах и в меньшей степени — в ретикулоэндотелиальных клетках костного мозга. В цитоплазме клеток железо связывается главным образом с белком апоферритином, формируя ферритин. Молекулярная масса апоферритина — около 460000, и с этой большой молекулой может соединяться в кластеры радикалов железа разное количество железа; следовательно, ферритин может содержать как большое, так и небольшое количество железа. Железо, которое накапливается в виде ферритина, называют резервным железом. Меньшая часть этого резерва хранится в совершенно нерастворимой форме, называемой гемосидерином. Он в основном формируется, когда общее количество железа в теле больше, чем может связать апоферритин. Гемосидерин собирается в клетках в виде больших кластеров, которые видны под микроскопом, как большие частицы. Наоборот, частицы ферритина так малы и рассеяны, что их можно обычно увидеть в цитоплазме клеток только с помощью электронного микроскопа. Когда уровень железа в плазме падает до низких значений, некоторое его количество из запаса в форме ферритина легко выделяется в плазму и транспортируется в виде трансферрина к нуждающимся в железе областям. Уникальной особенностью молекулы трансферрина является то, что она прочно связывается с рецепторами клеточной мембраны эритробластов в костном мозге. Затем вместе со связанным железом молекула поглощается эритробластом путем эндоцитоза. Внутри клетки трансферрин освобождает железо прямо в митохондрии, где синтезируется гем. При отсутствии адекватного количества трансферрина в крови людей недостаточность транспорта железа к эритробластам может вызвать тяжелую гипохромную анемию, которая характеризуется наличием красных клеток крови, содержащих гораздо меньше гемоглобина, чем в норме. Когда эритроциты завершают свой жизненный путь и разрушаются, гемоглобин, выделившийся из клеток, поглощается моноцитарно-макрофагальными клетками. Железо при этом освобождается и накапливается преимущественно в виде ферритина, чтобы использовать ся, когда необходимо, для формирования нового гемоглобина. б) Ежедневная потеря железа. Мужчина выделяет примерно 0,6 мг железа ежедневно, главным образом с фекалиями. Дополнительное количество железа теряется при кровотечении. У женщин дополнительная менструальная потеря крови дает долговременную потерю железа в среднем примерно до 1,3 мг/сут. — Также рекомендуем «Всасывание железа в кишечнике. Длительность жизни эритроцитов» Оглавление темы «Эритропоэз. Белые клетки крови»: |

Источник

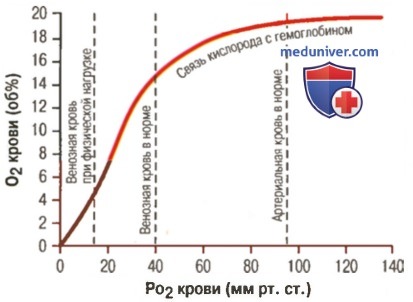

емоглобин. Роль гемоглобина в транспорте кислорода

Гемоглобин. Роль гемоглобина в транспорте кислородаОбычно из легких в ткани переносятся эритроцитами в химической связи с гемоглобином около 97% кислорода. Оставшиеся 3% кислорода транспортируются в физической растворенной форме плазмой крови. Таким образом, в нормальных условиях почти весь кислород переносится в ткани, будучи связанным с гемоглобином. а) Обратимая связь кислорода с гемоглобином. Химический состав гемоглобина представлен в отдельных статьях на сайте, где говорилось, что молекула кислорода легко и обратимо связывается с гемом гемоглобина. При высоком PO2, как это бывает в легочных капиллярах, кислород связывается с гемоглобином, а при низком PO2, как в капиллярах тканей, кислород освобождается от связи с гемоглобином. Такой механизм обеспечивает почти весь транспорт кислорода из легких в ткани.

1. Кривая диссоциации оксигемоглобина. На рисунке выше приведена кривая диссоциации оксигемоглобина, демонстрирующая прогрессивный прирост процентной доли оксигемоглобина (процента насыщения гемоглобина кислородом) при увеличении PO2 в крови. В крови, покидающей легкие и входящей в системные артерии, напряжение О2 обычно составляет примерно 95 мм рт. ст., и на кривой диссоциации видно, что насыщение системной артериальной крови кислородом составляет 97%. В нормальной возвращающейся из периферических тканей венозной крови напряжение О2 составляет около 40 мм рт. ст. и 75% — насыщение гемоглобина кислородом. 2. Максимальное количество кислорода, которое может находиться в связи с гемоглобином крови. В 100 мл крови здорового человека содержится около 15 г гемоглобина, и каждый грамм гемоглобина может связать максимально 1,34 мл кислорода (химически чистый гемоглобин может связать 1,39 мл кислорода, но примеси типа метгемоглобина снижают это количество). Итак, 15×1,34 = 20,1, значит, в среднем содержащееся в 100 мл количество гемоглобина при 100% насыщении может связать около 20 мл кислорода. Обычно это обозначают как 20 об% (объемных процентов). Кривая диссоциации оксигемоглобина может строиться не от процентного насыщения гемоглобина кислородом, а от количества содержания объемных процентов кислорода. 3. Количество кислорода, высвобождаемого гемоглобином во время прохождения артериальной крови через ткани. В обычных условиях в системной артериальной крови, насыщенной кислородом на 97%, общее количество связанного с гемоглобином кислорода составляет около 19,4 мл на 100 мл крови (для облегчения понимания просим вас изучить рисунок ниже). При прохождении через капилляры ткани этот объем снижается до 14,4 мл (PO2 — 40 мм рт. ст., насыщение гемоглобина — 75%). Итак, в нормальных условиях каждые 100 мл крови доставляют от легких к тканям около 5 мл кислорода.

4. Транспорт кислорода при тяжелой физической нагрузке. При тяжелой физической работе мышечные клетки потребляют кислород с повышенной скоростью, что может привести к падению PO2 в интерстициальной жидкости мышцы от нормального уровня 40 мм рт. ст. до 15 мм рт. ст. При таком низком парциальном давлении в каждых 100 мл крови остается только 4,4 мл связанного с гемоглобином кислорода. В этом случае каждые 100 мл протекающей крови отдают тканям 19,4 — 4,4, или 15 мл кислорода, т.е. каждый объем крови отдает тканям в 3 раза больше кислорода, чем в покое. Вспомните, что у хорошо тренированных бегунов-марафонцев сердечный выброс может увеличиться в 6-7 раз, чем при покое. Если умножить это увеличение сердечного выброса (6-7 раз) на увеличение высвобождения кислорода в тканях каждым объемом крови (3 раза), получается, что к тканям было доставлено в 20 раз больше кислорода, чем в покое. Далее в этой главе Вы узнаете о существовании других факторов, улучшающих доставку кислорода в ткани во время физической нагрузки, поэтому даже при очень напряженной физической работе наблюдается только очень небольшое снижение PO2 в мышечной ткани. — Также рекомендуем «Коэффициент использования кислорода. Сохранение постоянства кислорода в тканях» Оглавление темы «Кислород и его доставка в организме»: |

Источник