Основным гуморальным фактором регулирующим дыхание является гемоглобин

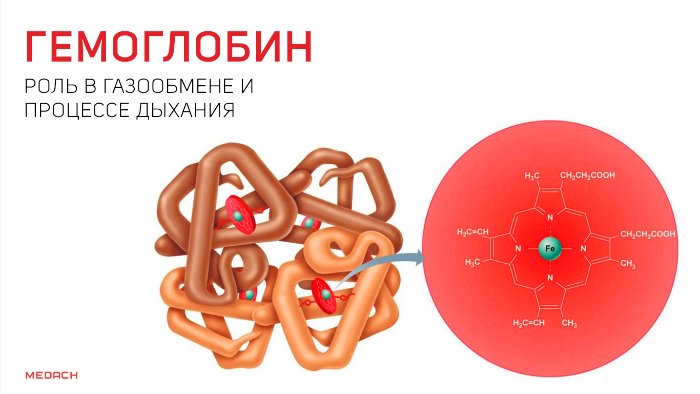

Гемоглобин: роль в газообмене и процессе дыхания

Одним из самых сложных процессов, что происходят в организме человека, несомненно, является дыхание. И сложность эта не только в танце легких, благодаря которому человек получает кислород, но и в процессах, с помощью которых этот кислород проникает дальше, в ткани, где превращается в углекислый газ, что отправляется в обратное путешествие. О данных процессах и пойдет речь далее.

Итак, приступим. Человек делает вдох, иии… Далеко не весь кислород поступает в легкие, а затем и в кровь. Часть вдыхаемого воздуха остается в так называемом мертвом пространстве. Мертвое пространство, в свою очередь, делится на анатомическое (дыхательные пути), в котором остается около 30 % вдыхаемого воздуха, и функциональное (вентилируемые, но по каким-то причинам не перфузируемые альвеолы).

Ухудшение альвеолярного газообмена может происходить при неглубоком и частом дыхании (причиной может стать перелом ребер, паралич дыхательной мускулатуры различного генеза и др.), а также при увеличении мертвого пространства, вызванном разнообразными причинами (нарушение перфузии альвеол в результате воспалительных заболеваний легких, удаление доли или целого легкого и др.), при снижении скорости кровотока по альвеолярным капиллярам (ТЭЛА, инфаркт легкого), при наличии диффузионного барьера (отек легких) и в результате ослабления альвеолярной вентиляции при обтурации просвета бронха. Газообмен между легкими и кровью происходит путем диффузии в соответствии с законом Фика. В легочных капиллярах она происходит за счет разности парциальных давлений в альвеолах и эритроцитах.

В альвеолах парциальное давление кислорода значительно превышает таковое для углекислого газа и составляет примерно 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) и 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) соответственно. Альвеолы омываются приносимой легочными артериями венозной кровью, в которой соотношение парциальных давлений этих двух газов обратно пропорционально и составляет приблизительно 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) для кислорода и 6,1 кПа (46 мм рт. ст.) для углекислого газа. В среднем разница парциальных давлений составляет около 8 кПа (60 мм рт. ст.) для кислорода и около 0,8 кПа для углекислого газа.

Как уже было сказано выше, кислород путем диффузии проникает в кровь легочных капилляров. Диффузионное расстояние для кислорода при этом составляет 1–2 мкм, то есть именно на такое расстояние он проникает внутрь капилляра. Обмен крови в легочном капилляре происходит примерно за 0,75 секунды, но этого времени хватает на то, чтобы парциальные давления в альвеолах и в крови пришли в равновесие.

Кровь, в которой показатели парциального давления для кислорода и углекислого газа примерно равны таковым в альвеолах, называется артериализированной. Однако за счет наличия в легких артериовенозных шунтов и притока венозной крови из бронхиальных вен такой она остается недолго. В результате парциальное давление кислорода в аорте составляет примерно 12,0 кПа (как уже было сказано выше, парциальное давление в артериализированной крови равно таковому в альвеолах и составляет 13,3 кПа), а давление углекислого газа меняется незначительно и не приводит к затруднению его диффузии из крови в альвеолы.

Но кислород непосредственно в ткани попадает лишь в крайне незначительных количествах: для свободного перемещения по организму ему необходим транспортер. Эту функцию выполняет содержащийся в эритроцитах белок — гемоглобин. Гемоглобин существует в оксигенированной и неоксигенированной формах. В дезокси-гемоглобине железо находится на уровне порфиринового кольца и стабилизируется электростатическими силами, что обеспечивает поддержание всей структуры. Появившись, кислород начинает «тянуть» за железо, которое переносится на проксимальный гистидин на другом конце полипептидной цепи и меняет структуру всего протеина.

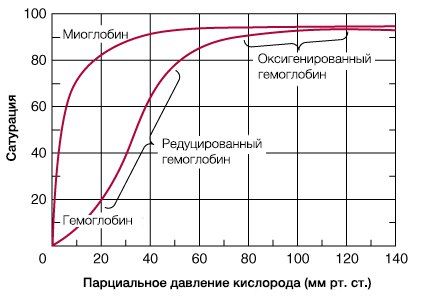

В результате гемоглобин переходит в оксигенированную форму, альфа- и бета-цепи при этом поворачиваются относительно друг друга на 15 градусов, облегчая присоединение остальных молекул кислорода. В итоге каждый из четырех содержащихся в нем атомов двухвалентного железа обратимо связывается с молекулой кислорода, что превращает молекулу гемоглобина в оксигемоглобин. По сравнению с миоглобином гемоглобин имеет низкое сродство к кислороду, однако оно не статично. Так, миоглобин может связывать кислород только одним участком, поэтому кривая его связывания — гипербола. Кривая связывания гемоглобина с кислородом имеет S-образную форму, демонстрируя, что при его связывании с первой молекулой кислорода гемоглобин имеет очень низкое сродство к кислороду, но при связывании последующих молекул кислорода сродство остальных его субъединиц к нему значительно увеличивается и в конечном счете повышается примерно в 500 раз.

При этом альфа-цепи связывают кислород легче, чем бета-цепи. Этот процесс назван кооперативным взаимодействием. По мере снижения парциального давления кислорода в крови происходит его высвобождение из гемоглобина и поступление в ткани. Например, парциальное давление кислорода в работающих мышцах составляет всего 26 мм рт. ст, и при прохождении эритроцитов через капилляры, кровоснабжающие мышцы, происходит высвобождение и поступление в мышечные клетки примерно ⅓ всего переносимого гемоглобином кислорода. При повышении температуры тела также возрастает потребность в кислороде, что, в свою очередь, стимулирует высвобождение и поступление его в ткани. При снижении температуры, напротив, развивается гипоксия тканей, способствующая компенсаторному увеличению сродства гемоглобина к кислороду.

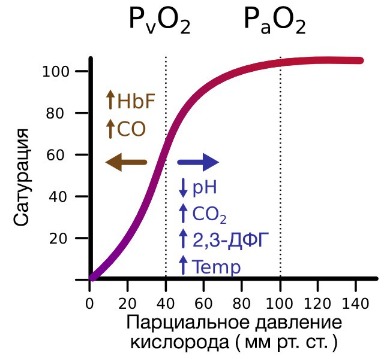

Гемоглобин также осуществляет перенос от тканей к легким продуктов тканевого дыхания — углекислого газа и ионов водорода. В ходе окислительных процессов в клетке выделяется углекислый газ, в результате гидратации которого образуются ионы водорода, что, в свою очередь, приводит к снижению рН. Давно известно, что снижение рН и повышение концентрации углекислого газа в крови оказывает сильное влияние на способность гемоглобина связывать кислород.

В периферических сосудах показатели рН низкие, и по мере связывания гемоглобина с ионами водорода и углекислым газом происходит снижение его сродства к кислороду. Это влияние величины рН и концентрации углекислого газа на способность гемоглобина связывать кислород называют эффектом Бора.

Обратная ситуация имеет место в альвеолярных капиллярах, где присоединение кислорода к гемоглобину превращает тот в более сильную кислоту.

При этом сродство гемоглобина к углекислому газу снижается, а повышение кислотности гемоглобина приводит к высвобождению излишка ионов водорода и образованию в крови из бикарбоната угольной кислоты, которая затем распадается на воду и углекислый газ. В обоих случаях углекислый газ из крови поступает в альвеолы, а затем в атмосферу. Данный процесс назван эффектом Холдейна. Стоит отметить, что важную роль в образовании углекислого газа в эритроцитах играет ион хлора, поступающий в плазму крови в обмен на бикарбонат при участии белка-переносчика АЕ1. Данный процесс в англоязычной литературе получил название «Chloride shift» или «перенос Хамбургера».

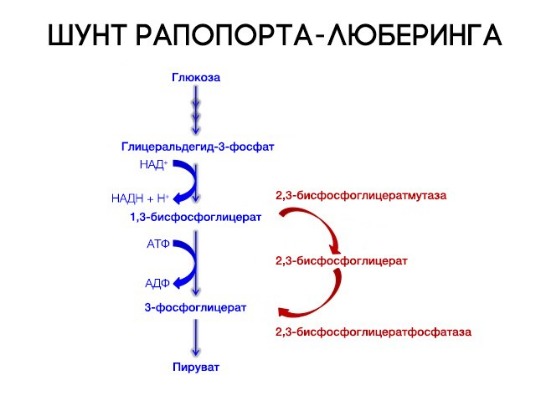

На сродство гемоглобина к кислороду оказывает влияние и присутствующее в эритроцитах вещество, получившее название 2,3-бисфосфоглицерат (БФГ). Его образование — своего рода побочная реакция анаэробного гликолиза, происходящего в эритроцитах в ходе ферментативного превращения глюкозы в пируват под действием фермента бифосфоглицератмутазы. БФГ способен самостоятельно связываться с неоксигенированной формой гемоглобина, образуя солевой мостик между двумя его бета-субъединицами и снижая сродство к кислороду.

При этом гемоглобин способен связать только одну молекулу БФГ, а при присоединении кислорода БФГ вытесняется из полости. В обычных условиях в эритроцитах крови содержится достаточно большое количество БФГ, которое может увеличиваться в условиях гипоксии (например, у дайверов при погружении на глубину), а также при восхождении на большую высоту. В первые часы подъема концентрация БФГ в эритроцитах будет возрастать, а сродство кислороду снижаться. Но на большой высоте парциальное давление будет значительно ниже такового на уровне моря, а значит, оно снизится и в тканях. При этом БФГ будет облегчать передачу кислорода от гемоглобина к тканям.

Некоторые вещества способны прочно связываться с гемоглобином или же вовсе менять его структуру. Одним из них является угарный газ, чье сродство к гемоглобину в 200 раз превышает таковое для кислорода. Отравления угарным газом часто происходят в помещениях с печным отоплением, при пожарах и авариях на производстве. Со временем кислород вытесняет угарный газ из гемоглобина, и в легких случаях пациенты помещаются под наблюдение и получают ингаляции с увлажненным кислородом. Необходимой мерой при тяжелых отравлениях угарным газом является переливание эритроцитарной массы.

К веществам, способным изменять структуру гемоглобина, относятся метгемоглобинобразователи — соединения, способные окислять двухвалентное железо в геме до трехвалентного. К ним относятся нитриты, нитраты, некоторые местные анестетики, аминофенолы, хлораты, примахин и некоторые сульфаниламиды. Состояние, характеризующееся появлением в крови окисленного гемоглобина, называют метгемоглобинемией. При высокой метгемоглобинемии капля крови, помещенная на фильтровальную бумагу, имеет характерный коричневый цвет, а при пропускании кислорода через пробирку с такой кровью ее цвет не меняется. Метгемоглобинемия выше 70 % от общего содержания гемоглобина часто приводит к гибели пациента еще до момента постановки диагноза.

Источники:

- Harrison’s hematology and oncology Longo, Dan L (Dan Louis), Third edition. New York : McGraw-Hill Education Medical, 2017.

- Наглядная физиология, С. Зильбернагль, А. Деспопулос, 2013.

- Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х т. Т. 1. /Д. Нельсон, М. Кокс ; Пер. с англ.-М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2011.- 694 с.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Ответы на тренировочные тесты «Дыхание»

Ответы на тренировочные тесты «Дыхание»

Определите, какой буквой на рисунке обозначен орган, который у человека отделяет грудную полость от брюшной, его название, другие функции, которые он выполняет, какой мышечной тканью он образован. Чем эта ткань отличается от других мышечных тканей?

1) Б — диафрагма, она образована сухожилиями и поперечно-полосатой (скелетной) мышечной тканью.

2) Сокращение мышц диафрагмы при вдохе способствует увеличению объема грудной клетки (понижению давления в плевральной полости) и поступлению воздуха в легкие. Расслабление мышц диафрагмы при выдохе ведет к противоположным процессам. Кроме того, диафрагма является верхней стенкой брюшной полости и вместе с мышцами живота участвует в осуществлении функций брюшного пресса.

3) Поперечнополосатая мышечная ткань состоит из длинных многоядерных волокон и образует скелетные мышцы, которые работают как рефлекторно, так и произвольно (по воле человека). Клетки этой ткани способны к быстрому сокращению и длительному пребыванию в сокращенном или расслабленном состоянии. Из-за чередования белков разной плотности (актина и миозина) в мышечных волокнах, данная ткань при рассмотрении в оптическом микроскопе кажется исчерченной поперек.

С 2. Назовите органы дыхательной системы, на какие две группы их можно разделить?

Органы дыхания можно разделить на две группы, в зависимости от выполняемой функции:

Воздушные (воздухоносные пути): Респираторный отдел:

Органы первой группы выполняют функции проведения воздуха, его увлажнения, согревания, очистки, а также в носовой полости имеется рецептор обонятельного анализатора, в гортани — голосовые связки, которые в комплексе с другими органами обеспечивают возникновение звука и речи.

В респираторной части органов дыхания — в легких — осуществляется газообмен между воздухом и кровью.

Как осуществляется газообмен в тканях организма человека?

Газообмен в тканях происходит путем диффузии газов: кислород из артериальной крови капилляров большого круга кровообращения поступает в тканевую жидкость и затем в клетки, а углекислый газ из тканей переходит в кровь. Концентрация кислорода в крови больше, чем в клетках, поэтому он легко диффундирует в них. Концентрация углекислого газа в тканях, где он образуется, выше, чем в крови. Поэтому он переходит в кровь, где связывается с гемоглобином эритроцитов и транспортируется кровью в легкие, а далее выделяется в атмосферу.

О какой способности организма говорит тот факт, что после бега дыхание постепенно приходит в норму?

О способности организма к саморегуляции

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их.

1.Дыхательный центр находится в промежуточном мозге человека.

2.Дыхательный центр включает зоны вдоха и выдоха.

3.Растяжение легких тормозит процесс вдоха, а их спадение — процесс выдоха.

4.Гуморальным фактором, регулирующим дыхание, является содержание кислорода в крови.

5.Частота дыхания увеличивается под действием парасимпатической нервной системы.

Ошибки допущены в предложениях:

1 — дыхательный центр находится в продолговатом мозге;

4 — гуморальным фактором, регулирующим дыхание, является содержание углекислого газа в крови;

5 — частота дыхания увеличивается под действием симпаТИНРГк-ой нервной системы.

Почему у спортсменов жизненная емкость легких выше, чем у не тренированных людей?

Жизненная емкость легких — это наибольший объем воздуха, который человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха. Механизм вдоха и глубокого выдоха осуществляется при участии скелетных мышц и диафрагмы. Чем лучше развиты скелетные мышцы, тем больше они могут увеличить объем грудной клетки, а значит и легких на вдохе, и тем сильнее они могут сжать грудную клетку при глубоком выдохе.

Ответ: «Потому что у спортсменов лучше развиты скелетные мышцы, принимающие участие в осуществлении дыхательных движений».

Чем опасно для человека отравление угарным газом?

Железо, содержащееся в гемоглобине, способно при прохождении эритроцита через капилляры легких образовать с молекулами кислорода нестойкое соединение — оксигемоглобин. При прохождении через ткани оксигемоглобин освобождает кислород, при этом вновь превращается в гемоглобин, который присоединяет к себе углекислый газ. Соединение гемоглобина с углекислым газом (карбогемоглобин) носит нестойкий характер и в легких освобождается от углекислого газа. При отравлениях угарным газом образуется очень прочное соединение гемоглобина с этим газом — карбоксигемоглобин, оно блокирует гемоглобин и выключает эритроциты из газообмена. Вот почему отравления угарным газом являются смертельно опасными.

Как осуществляется газообмен в лёгких человека?

.

Как осуществляется непроизвольная регуляция дыхания у человека?

Непроизвольную регуляцию дыхания осуществляет дыхательный центр, находящийся в продолговатом мозге. От него по нервам поступают импульсы к дыхательным мышцам. Примерно через каждые 4 секунды в дыхательном центре возникает возбуждение, обеспечивающие чередование вдоха и выдоха. Дыхательный центр не только регулирует ритмичное чередование вдоха и выдоха, но и способен изменять частоту и глубину дыхательных движений, приспосабливая дыхание к потребностям организма, обеспечивая оптимальное содержание газов в крови. Главным фактором, регулирующим частоту дыхания, служит концентрация углекислого газа в крови. Когда она повышается, рецепторы кровеносных сосудов посылают нервные импульсы в дыхательный центр, от него импульсы поступают в диафрагму и межреберные мышцы, что ведет к их сокращению.

Своё Спасибо, еще не выражали..

Источник

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Дыхательная система»

1. Почему человек, находясь под водой, не может длительно задержать дыхание, а выныривая, возобновляет дыхание с большей частотой? Ответ поясните.

Ответ

1. Когда человек задерживает дыхание под водой, у него в крови накапливается углекислый газ, который возбуждает дыхательный центр. При сильном возбуждении дыхательного центра дыхание начинается непроизвольно.

2. После того, как человек вынырнул, он дышит чаще, поскольку высокая концентрация углекислого газа в крови возбуждает дыхательный центр. Высокая частота дыхания обеспечивает быстрое освобождение крови от избытка углекислого газа.

2. Где расположены нервные центры, регулирующие произвольные и непроизвольные дыхательные движения? Какова роль адреналина в лёгочной вентиляции?

Ответ

1. Нервный центр, регулирующий непроизвольные дыхательные движения, находится в продолговатом мозге.

2. Нервный центр, регулирующий произвольные дыхательные движения, находится в коре больших полушарий (в задней части лобной доли).

3. Адреналин увеличивает просвет бронхов, тем самым усиливает легочную вентиляцию (увеличивает поступление кислорода).

3. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Дыхательная система человека состоит из дыхательных путей и лёгких. (2) Стенки дыхательных путей не спадаются, поэтому воздух в них свободно движется. (3) Дыхательные пути начинаются с полости носа и заканчиваются трахеей. (4) В лёгких находится большое количество лёгочных пузырьков. (5) Через многослойные стенки лёгочных пузырьков (альвеол) осуществляется газообмен. (6) Дыхательный центр расположен в промежуточном мозге. (7) Дыхательный центр координирует мышечные сокращения при осуществлении вдоха и выдоха.

Ответ

3 — дыхательные пути заканчиваются бронхами (бронхиолами)

5 — стенки легочных пузырьков однослойные

6 — дыхательный центр расположен в продолговатом мозге

4. Лекарственный препарат выпускается в виде капель, обладает местным сосудосуживающим действием, снимающим отек слизистого мерцательного эпителия. Определите, при каком заболевании назначают этот препарат. Какой эффект он оказывает на слизистый эпителий?

Ответ

1) препарат назначают при насморке;

2) препарат уменьшает выделение секрета слизистым эпителием носа.

5. Медицинский препарат проникает в клетки мерцательного эпителия и препятствует соединению липопротеидной оболочки вируса с мембраной клеток. Объясните, какому процессу в жизненном цикле вируса препятствует этот препарат. Для каких целей его рекомендуют использовать?

Ответ

1) препарат препятствует проникновению вируса в клетку;

2) препарат назначают для профилактики (при лечении) вирусной инфекции дыхательных путей (органов, имеющих мерцательный эпителий)

6. Почему при остановке дыхания человеку нагнетают в легкие не чистый кислород, а смесь кислорода с углекислым газом?

Ответ

1) остановка дыхания связана с торможением, возникающем в дыхательном центре продолговатого мозга;

2) дыхательный центр имеет большое количество нервных связей с рецепторами, которые расположены в крупных кровеносных сосудах;

3) эти рецепторы раздражаются только в случае повышения концентрации углекислого газа в крови;

4) следовательно, чтобы запустить дыхание, необходимо, чтобы в кровь поступало достаточное количество углекислого газа

7. Какую роль играют диафрагма и мышцы грудной клетки в процессе дыхания человека? Как осуществляется нервная и гуморальная регуляция дыхания?

Ответ

1) При сокращении диафрагмы она становится плоской, опускается, объем грудной клетки увеличивается, происходит вдох. При расслаблении диафрагмы органы брюшной полости толкают ее вверх, объем грудной клетки уменьшается, происходит выдох.

2) При сокращении межреберных мышц грудная клетка поднимается, происходит вдох. При расслаблении межреберных мышц грудная клетка опускается, происходит выдох.

3) Нервная регуляция дыхания: защитные рефлексы (кашель, чихание), произвольная регуляция (при разговоре, пении).

4) Гуморальная регуляция: при увеличении содержания углекислого газа в крови возбуждается дыхательный центр в продолговатом мозге, происходит вдох.

8. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Регуляция дыхания у человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Дыхательные движения у человека контролируются нервной и гуморальной регуляцией. (2) Дыхательный центр находится в промежуточном мозге человека. (3) Дыхательный центр включает в себя центры вдоха и выдоха. (4) Объем грудной клетки при вдохе увеличивается, давление в ней становится меньше атмосферного. (5) Главным гуморальным фактором, регулирующим дыхание, является концентрация кислорода в крови. (6) Частота дыхания усиливается под действием парасимпатической нервной системы. (7) Условно-рефлекторная регуляция дыхания обеспечивается деятельностью коры больших полушарий.

Ответ

2 – дыхательный центр находится в продолговатом мозге;

5 – гуморальным фактором, регулирующим дыхание, является концентрация углекислого газа в крови;

6 – частота дыхания усиливается под действием симпатической нервной системы (снижается под действием парасимпатической нервной системы)

9. Объясните вредное влияние угарного газа и никотина, входящих в состав табачного дыма, на развитие плода человека.

Ответ

1) угарный газ образует с гемоглобином эритроцитов стойкое соединение, что снижает содержание кислорода в крови матери и ухудшает снабжение плода кислородом;

2) никотин приводит к сужению просвета сосудов (у матери и у плода), ухудшая снабжение плода кровью

10. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Органы дыхания человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Дыхательная система человека состоит из воздухоносных путей и легких. (2) Стенки трахей и бронхов образованы хрящевыми кольцами, которые не дают им спадаться. (3) Изнутри трахея и бронхи выстланы плотной соединительной тканью, защищающей от пыли и микробов, увлажняющей воздух. (4) В нижней части трахея делится на два крупных бронха, входящих в правое и левое легкое. (5) Мелкие бронхи – бронхиолы заканчиваются легочными пузырьками (альвеолами). (6) Снаружи каждое легкое покрыто легочной плеврой, которая осуществляет функцию газообмена. (7) Легкие расположены в грудной клетке, которая надежно защищает эти органы от повреждений.

Ответ

2 – стенки трахеи образованы хрящевыми полукольцами;

3 – изнутри трахея и бронхи выстланы ресничным (мерцательным) эпителием;

6 – легочная плевра защищает легкое (газообмен осуществляется в альвеолах)

11. Найдите три ошибки в приведённом тексте «Дыхательная система человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1) Гортань – это орган дыхательной системы, образованный несколькими хрящами, самый крупный из которых щитовидный. (2) У человека в гортани находятся голосовые связки, на выдохе формируются звуки. (3) При проглатывании пищи надгортанник закрывает вход в глотку. (4) При раздражении рецепторов гортани возникает защитный рефлекс – кашель. (5) Кашель происходит при усиленном вдохе человека. (6) Гортань непосредственно переходит в два крупных бронха. (7) Слизистая оболочка, выстилающая гортань и другие органы воздухоносных путей, обеспечивает увлажнение и очищение воздуха, поступившего из внешней среды.

Ответ

3 — при глотании надгортанник закрывает вход в гортань;

5 — кашель происходит при усиленном выдохе;

6 — гортань непосредственно переходит в трахею

12. Какой орган изображен на рисунке? Какое строение он имеет? Какие функции он выполняет?

Ответ

1) На рисунке изображена гортань.

2) Гортань – полый орган, состоящий из хрящей и связок.

3) Щитовидный хрящ защищает гортань спереди от механических воздействий. Надгортанный хрящ препятствует попаданию пищи в дыхательную систему.

4) В средней части гортани находятся голосовые связки, участвующие в образовании звуков речи.

5) Из носоглотки через гортань воздух попадает в трахею.

13. Слишком быстрый подъем водолазов с большой глубины приводит к кессонной болезни. Что является причиной этого заболевания?

Ответ

1) На глубине при высоком давлении в крови растворяется больше газов, чем при нормальном атмосферном давлении.

2) При быстром подъеме с глубины давление резко падает, и газы не успевают выделяться через дыхательную систему.

3) В крови образуются пузырьки газа, которые закупоривают кровеносные сосуды, препятствуя кровоснабжению органов и тканей. Это часто приводит к смерти водолазов.

14. В чем проявляется взаимосвязь строения и функций гортани человека? Ответ поясните.

Ответ

1) гортань – полый орган, образованный хрящами и мышцами, обеспечивает проведение воздуха из носоглотки в трахею;

2) надгортанник – хрящ, который закрывает вход в дыхательные пути при глотании;

3) между хрящами имеется голосовая щель с голосовыми связками, которые участвуют в голосообразовании

Источник